Archiv 2022

Der Tierarzt im ANBLICK

Gute Schüsse steigern Wildbreterlöse enorm

Schnell tötende, saubere Kammerschüsse sind nicht nur aus jagdpraktischer sowie jagdethischer Sicht zu bevorzugen. Gute Treffer zahlen sich auch finanziell aus, da die Wildbretqualität nicht beeinträchtigt wird und die Edelteile gewinnbringend vermarktet werden können. In einer Diplomarbeit von Jürgen Jansenberger und Florian Fröis an der Försterschule Bruck/Mur wurde erlegtes Reh-, Gams- und Rotwild hinsichtlich Trefferlage, Verschmutzungsgrad und erforderlichen Zuputzes untersucht.

Blick ins Revier

Forst- und Jagdwirtschaft in einer Hand

Den Revieren der Hegegemeinschaft Wildfeld wird vielfach nachgesagt, es ginge ihnen vor allem um die Hege von Schalenwild – und hier vor allem Rotwild. Dass hier im Sinne einer zukunftsorientierten, großräumigen Zusammenarbeit erfolgreich versucht wird, unsere größte heimische Schalenwildart in unsere Kulturlandschaft zu integrieren, zeigt ein Blick in die Eigenjagd Reiting.

Die Hegegemeinschaft Wildfeld gilt nicht zu Unrecht als „Mutter“ aller Wildgemeinschaften, kann sie doch auf eine lange und bewegte Geschichte zurückblicken. Mittlerweile befindet sie sich im achten Jahrzehnt ihres Bestehens und erstreckt sich über 15 Eigenjagden mit einer Gesamtfläche von 43.000 Hektar. Die Eigenjagd Reiting ist Teil davon. Sie macht etwa 20 % der Fläche der gesamten Wildgemeinschaft aus und schließt diese nach Süden hin ab.

Ganz im Trend der Zeit

Das wesentliche Element der Hegegemeinschaft Wildfeld ist die revierübergreifende Bewirtschaftung von Rot-, Gams-, Stein- und Rehwild. Das ist selbst in dem Fall nötig, wo allein die Eigenjagd Reiting größer ist als viele Hegegebiete mit unzähligen Kleinjagden in anderen Regionen unseres Landes, weil Wildräume sich nicht an Reviergrenzen, sondern an den natürlichen Gegebenheiten orientieren. „Gemeinsam mit den übrigen beteiligten Revieren beobachten und analysieren wir die saisonalen Bewegungen des Rotwildes in der Region sehr genau. Wir wissen von Beobachtungen markanter Hirsche bereits aus den 1950er-Jahren, dass manche von ihnen ein Streifgebiet von 30.000 Hektar haben. Wer glaubt, in einem 300-Hektar-Revier seine eigene Rotwildbewirtschaftung aufziehen zu können, liegt da völlig daneben“, zitiert Oberjäger Hanspeter Krammer ein einleuchtendes Beispiel. Die Notwendigkeit dieser auf der Ausprägung des Lebensraumes basierenden Wildhege haben mittlerweile auch viele Interessenvertreter in und außerhalb der Jagd erkannt, weshalb der Ausweisung solcher Wildräume und Wildregionen in Zukunft verstärkt Augenmerk geschenkt werden soll. Erklärtes Ziel ist es nun auch in der Steiermark, erneut eine Wildökologische Raumplanung zu entwickeln, die genau das leisten soll: dass nämlich das Wildtier mit seinen Bedürfnissen im Zentrum der Betrachtungen steht und nicht allfällige Wünsche von Naturnutzergruppen. Reviere können eine Rotwildbewirtschaftung nur auf Revierebene leisten, der Zusammenschluss von Revieren zu Wild(hege)gemeinschaften wird dem Umgang mit großräumig lebenden Wildarten auf Populationsebene gerecht, bevor diese Forderung von anderer meist wenig jagdfreundlicher Seite erhoben wird.

Wildlebensräume gestalten und erhalten – eine ureigene Aufgabe der Jagd

Indem sich der wirtschaftende und erholungsuchende Mensch immer weiter ausbreitet, drängt er das Wildtier gleichzeitig zurück. Für manche Arten ist das eher belanglos, weil sie sich damit arrangieren können. Für große rudelbildende Arten wie das Rotwild hingegen wird es eng. Es geht in manchen Bereichen schlichtweg um die Frage, ob der Mensch sich die Erhaltung von vielfältigen Wildbeständen in der Kulturlandschaft leisten kann und auch will. Und hier in der Eigenjagd Reiting will man das, wie Franz Mayr-Melnhof-Saurau als Eigentümer betont: „Rotwild ist ein Rudeltier, so ist es auch von uns zu behandeln. Wenn es saisonal zu Konzentrationen kommt, ist das ein natürliches Verhalten dieser Art. Auf der ganzen Fläche diese Konzentrationen zerschlagen zu wollen und gleichzeitig keine Rückzugsgebiete anzubieten, Wildtiermanagement nur als wahlloses Erlegen möglichst vieler Stücke zu verstehen, das kann nicht der Umgang mit unserer größten heimischen Schalenwildart sein. Von jedem, der hier mitredet, ist fachliches Grundlagenwissen, von dem man ausgehen kann und auf dem man aufbauen kann, zu erwarten. Es gilt hier, vor den immer wacher blickenden Augen der Gesellschaft gemeinsam einen zeitgemäßen und gesellschaftstauglichen Umgang mit dieser faszinierenden Wildart zu entwickeln, die alle Interessen berücksichtigt.“

Verhältnismäßig geringe Rotwildbestände

Das Wild wird in der HG Wildfeld von Berufspersonal betreut, was einen professionellen Umgang auf der Basis von immer neuen Erkenntnissen sehr erleichtert. Das Rotwild wird in zwölf Wintergattern und bei einer Freifütterung versorgt, weil auch auf dieser großen Gesamtfläche ausreichende Überwinterungsflächen für das Rotwild nicht mehr zugänglich sind. Einer der Vorteile dieser Methode ist, dass der Wildstand relativ gut erfasst und in der Folge die Entnahme geplant werden kann. Aktuell beträgt der Winterwildstand auf den 43.000 Hektar rund 2.000 Stück. Das sind weniger als fünf Stück Rotwild pro 100 Hektar und es bleibt der Interpretation jedes Einzelnen überlassen, ob das für ihn viel oder wenig ist. Tatsächlich gibt es in der Steiermark jedoch viele Reviere, wo die Entnahme pro Fläche deutlich höher liegt als hier der Lebendbestand, von dem ja nur rund ein Drittel abgeschöpft wird.

Die ausführliche Reportage finden Sie in unserer Dezember-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Praxiswissen für Revierbetreuer

Das richtige Verhalten am Drückjagdstand

Drückjagden auf Schalenwild können erheblich zu einer Verringerung des Jagddrucks beitragen, wenn die Streckenerwartung optimal erfüllt wird. Damit das gelingt, muss eine Reihe von Beteiligten einen guten Job machen. Nach den langfristigen und wohlüberlegten Vorbereitungen durch den Jagdleiter und seine Helfer liegt es nun an den Schützen, den Plan in die Tat umzusetzen.

Noch liegt dicker Reif von der frostig-nebligen Nacht über dem Tal. Mein Schützenansteller hat mich gerade aus dem Fahrzeug entlassen, das mit laufendem Motor am Waldweg steht. Das beunruhigt das in der Nähe befindliche Wild weit weniger als ein Neustart. Beim Verlassen des Autos wird nur mehr im Flüsterton gesprochen. Das laute Schließen von Autotür oder Kofferraumklappe unterbleibt selbstverständlich. Nach ein paar Schritten weist er mich in den Stand ein. Mich interessiert vor allem die Sicherheit. Wo sind meine nächsten Standnachbarn, habe ich Sicherheitssektoren zu beachten oder kann ich mit natürlichem Kugelfang überall hinschießen? Wo ist das Treiben, habe ich einen Randstand, stehe ich im Zentrum des Treibens oder gar auf einem Fernwechsel? Wo sind die bekannten Einstände, wie weit sind sie entfernt und woher ist zunächst mit anwechselndem Wild zu rechnen? All diese Fragen sind wichtig für meine im Anschluss folgende mentale Vorbereitung am Stand. Ein guter Ansteller gibt diese Informationen von sich aus. Im anderen Fall sollte man unbedingt nachhaken. Wenn das Fahrzeug erst weg ist, stehen Sie mit den wichtigen Fragen ohne Antwort allein am Stand.

Für Sicherheit am Sitz sorgen!

Mit dem Sitzkissen wische ich lautlos Reif und Laub von der Stehfläche meines Standes, ebenso vom Sitzbrett und der Gewehrauflage. Gerade bei winterlichen Temperaturen oder Nässe kann man schnell auf dem Podest ins Rutschen kommen. Ideal ist, sich auf dem Weg zum Sitz zwei bis drei Fichtenzweige abzubrechen und auf der Stehfläche auszubreiten. Manchmal nehme ich dafür auch einen kleinen Beutel mit Sägemehl in meinem Rucksack mit, um es auf den Bodenbrettern zu verstreuen. Beides gibt der Stiefelsohle sicheren Halt. Wer weiß, wie turbulent es noch am Stand zugehen wird? Die Ansage des Jagdherrn lautet, dass mit Einnahme des Standes bereits vor dem eigentlichen Treiben geschossen werden darf, wenn es die Sicherheit erlaubt! Nicht selten setzt sich das Wild insbesondere bei Frost und windstillem, hellhörigem Wetter bei der geringsten Störung, die unweigerlich beim Anstellen der Jäger entsteht, in Bewegung. Aus gutem Grund wird die Waffe deshalb geladen und gesichert in die Ecke gestellt, bevor ich mich über die weitere Vorbereitung hermache.

Meine ersten Gedanken am Stand gelten der Sicherheit. Für meine eigene gegen das Ausrutschen habe ich bereits Vorkehrungen getroffen. Auch die Warnweste ist bereits angelegt und der Gewehrriemen von der Büchse entfernt. Nun gilt es, sich Orientierung am Stand zu verschaffen. Wo ergeben sich Bereiche, in denen ich sicher Wild beschießen kann? Dazu gehört in erster Linie, dass nur dort sichere Bereiche sind, wo ich mit einem angemessenen Schusswinkel das Geschoß nach Durchschuss beim Wild oder als Fehlschuss im gewachsenen Boden „begraben“ kann. Kein Baumstamm, keine Schotterstraße, keine Wasserfläche und erst recht keine Dickung sind sichere Kugelfänge – nur der gewachsene Boden! Gegebenenfalls muss ich zusätzlich noch auf steinigen Untergrund oder Felsbrocken im Gelände achten, die ungewollt zu unberechenbaren Abprallern führen können. Besonders im Gebirge oder auch in Mittelgebirgsrevieren kann Letzteres zum Tragen kommen. Eine immer wieder herausfordernde Situation zeigt sich bei Drückjagden auf Rotwild. Interessanterweise suchen sich Vertreter dieser Wildart häufig zum Wechseln im Treiben Kuppen oder Grate. Im Mittelgebirge kann es so manchen Jäger verleiten, das Wild auf einem sogenannten inneren Horizont zu beschießen, sicher in der Annahme, weit hinter dem Wild einen Hang als Kugelfang zu wähnen. Das ist ein Irrtum, denn niemand weiß auf die Entfernung, was dort im Gegenhang passiert. Ebenso riskant können flache, weite Schüsse sein, denn mit Verringerung des Winkels steigt die Gefahr, dass das Geschoß selbst bei weichem Boden diesen wieder verlässt und im Treiben für Unbehagen sorgen kann. Das kann der Jagdleiter umgehen, indem er die Drückjagdstände, insbesondere Schirme oder niedrige Böcke, entsprechend der Geländeform stellt oder sich in der Ebene gleich für Drückjagd-Türme entscheidet.

Sich selbst Grenzen setzen!

Nachdem ich am Stand „meine“ Schussbereiche festgelegt habe, gehe ich dazu über, diese in der Entfernung zu staffeln, wofür ein Entfernungsmesser gute Dienste leisten kann. Bewährt hat sich eine Drittelung. Bis etwa 30 Meter, also im Nahbereich, ist das Wild optisch gut mit jeder Fluchtvisierung – offen, Rotpunkt oder Zielfernrohr mit kleiner Vergrößerung – in Einklang zu bringen. Das Sehfeld ist optimal und der Schütze muss beim Schuss nicht aus dem Wildkörper nach vorne herausfahren. Lediglich kürzeste Schüsse auf unter zehn Metern erfordern ein starkes Mitschwingen und fast schon ein instinktives Schießen. Für den mittleren Schussbereich bis etwa 60 Meter muss der Jäger schon schießtechnisch genauer auf sein Vorhaltemaß achten, das natürlich munitionsabhängig unterschiedlich sein kann und selbstverständlich durch regelmäßige Schießstandbesuche bekannt sein und trainiert werden muss. Für sehr talentierte und viel trainierte Schützen ergibt sich unter Umständen ein weiter Schussbereich über 60 und bis 100 Meter. Schüsse in dieser Entfernung bedürfen nicht nur höchster Konzentration und Erfahrung, sie bergen ein hohes Restrisiko für den Normaljäger, das Wild tierschutzkonform zu treffen, denn nicht nur die Geschwindigkeit des Wildes, sondern auch die Geländeformation und die Stellung des Wildes zum Schützen entscheiden in Bruchteilen von Sekunden zwischen Erlegen und Anschweißen!

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in der Dezember-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Waffe, Schuss & Optik

Gebaut für die raue Praxis

Bei Schützen sind die Lang- und Kurzwaffen von CZ weitverbreitet, der tschechische Hersteller bietet daneben auch für den Jäger einiges an Auswahl an. Und nicht zuletzt gehören die einst so beliebten Brünner Waffen nun ebenfalls zum Konzern.

Reviergang im November

Hasen sind auch nur Hirsche

Der Rammler ließ sich Zeit, viel Zeit. Vielleicht gibt es unter gewöhnlichen Waldhasen auch Philosophen, die sich Gedanken über Menschen machen ...

Einmal kommt man in ein Alter, in dem Dinge, die lange wichtig schienen, ihr Gewicht verlieren. Andere Dinge wachsen ins Bewusstsein, drängen sich vor. Da gerät man zuweilen in einen Konflikt. Mag sein, das Telefon läutet und du wirst gefragt: „Hast Zeit?“ Dabei hat der Mensch nie Zeit, außer er nimmt sie sich! Also hatte ich Zeit – also war ich …

Sie hingen mit der Abschusserfüllung dem Plan hinterher. Daher war die „Weisung“ höchst einfach: „Mach nicht lange herum; was kommt, passt …“ Für solche Einladungen muss man Zeit haben, schon weil sie rar sind.

Die Bühne, auf der ich Jäger spielen sollte, war eine beim letzten Weidegang ziemlich kurz abgegraste Wiese im Wald. Ihr Besitzer hätte sie längst „aufgefichtet“, wären die beiden jährlichen Mahdgänge nicht regelmäßig mit Wildbret gewürdigt worden. Doch jetzt im November war die Wiese kurzrasig und mit „Kuhfladen“ garniert, für einen Wiederkäuer wenig anziehend. Egal.

Grauer, stiller Novembernachmittag, irgendwo im Hang, weit weg eine Motorsäge. Das je nach Zustand der Kette bald forsche, bald gequälte „Jaulen“ und die Schläge mit dem Axtrücken auf den die Fallrichtung bestimmenden Keil. Dann, nur schwach zu hören, das Brechen von Ästen, wenn der fallende Baum durch die seiner Nachbarn brach. Ein dumpfer Schlag, wenn der Gefällte zu Boden krachte. Man saß auf der kleinen Leiter, hörte das kurze, in schneller Wiederholung vorgetragene Aufjaulen der Säge beim Ausasten. In die Stille kurzer Pause hinein das Wispern der Goldhähnchen in den die Wiese umstellenden Fichten und in schwirrendem Flug Zeisige. Eine Melodie, die zu solchem Nachmittag im Novemberwald passte.

Aber was heißt Wald? Sprachgebrauch für eine Form der Landbewirtschaftung mit Bäumen. Doch Wald ist etwas ganz anderes, etwas, dem die meisten von uns nie begegnen und auch gar nicht wollen! Etwas, vor dem die sich als zivilisiert deklarierende Menschheit eher Angst hat.

Kaum hörbares Rascheln hinterm Sitz, eher ein Schlurfen. Dann unter mir ein Dachs in üppiger Winterschwarte. Einen Moment hielt er inne, folgte meiner Spur bis zur Leiter, hielt noch einmal inne und machte sich eilig davon.

Der Sommer 2021 soll der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen sein, war im Fernsehen zu hören und dass die Grundwasserverluste in Deutschland weltweit die dramatischsten seien. Vielleicht hängen die Verluste damit zusammen, dass in diesem Land über 80 Millionen Menschen leben, dass Landwirtschaft und Industrie boomen und alle verschwenderisch Wasser verbrauchen? Doch diskutiert werden seither eher die Befürchtungen, die Bevölkerungszahlen gingen zurück …

Was tun, wenn doch ein Reh kommt, vielleicht gar Geiß und Kitz? Erlegen selbstverständlich, eh klar. Aber selbst verwerten? Die beiden Truhen sind voll. Wir essen einfach zu wenig, während unser Hausarzt ständig das Gegenteil behauptet … Was, wenn es zum fast täglich angekündigten Blackout käme? Vier Uhr schon. Wie ich aufschaute, stand am gegenüberliegenden Rand ein Rehbock und scheuerte sich mit seiner verbliebenen rechten Stange den Ziemer. Vor 1938 wäre sein Ende bei so viel Leichtsinn vielleicht besiegelt gewesen …

Genau 30 Jahre später wurde der Club of Rome gegründet, ein Zusammenschluss damals führender Persönlichkeiten und Wissenschaftler, die uns genau das voraussagten, was inzwischen Realität ist. Die Politik ignorierte alles, suchte sich und honorierte ihr ergebene Dementierer und Beruhiger … Experten! Der Bock „arbeitete“ als Schwammerlsucher. Er schien über Fähigkeiten zu verfügen, die uns fehlen: Kaum älter als drei, vier Jahre und ohne je einen Pilzführer gelesen zu haben, kannte er sich offenbar aus. Seit ich kein eigenes Revier mehr habe, werde ich immer wieder einmal zur Jagd eingeladen. Viele früher regelmäßige Einladungen bleiben aber auch aus, weil mir ein Spaziergang im heimatlichen Wald mehr zählte als eine Einladung, die den Tacho meines Autos stresst … Es macht keinen Spaß mehr, zumal beim Tanken auch ich selbst gestresst bin. Komisch ist, dass die verbliebenen Einladungen durchwegs Reh- oder Rotwild gelten.

Noch nie wurde ich dezidiert auf einen „Ernte-Rammler“ oder auf eine „3er-Nutria“ eingeladen. Früher, draußen in der alten Heimat habe ich mir an solch trüben, stimmungsvollen Novembertagen und nachdem die meisten unserer Teiche abgelassen und die Entenjagden abgeschlossen waren, immer noch einen oder zwei Stockerpel geholt. Ein stilles Jagen – ein „Stimmungs- und Küchenjagen“ wars, gemeinsam mit dem Hund …

Solche Erpel gehörten – wie die raren Ansitzhasen oder feisten Herbstschnepfen – immer zu den jagdlichen Glanzlichtern (die Deutschsprachigen sagen Highlights) des Jagdjahres. In der Ferne wieder ein fallender Baum, wieder das Aufjaulen der Säge beim Entasten. In der Wiese vor mir ein Bussard, der „zu Fuß“ die Baue der Wühlmäuse zu inspizieren schien. Einige Zeit schien er ratlos und unschlüssig, dann mochte er sich an die Empfehlungen im Elternhaus erinnern und schwang sich zur Ansitzjagd in eine der Fichtenkronen hinauf. Dann, ohne dass ich sein Kommen bemerkt hätte, saß ein Hase drei Meter neben meiner Leiter und sicherte in die Wiese hinaus – ein echter „1er-Rammler“! Sein schon weißes Gesicht sprach für eine Mitgliedschaft im Seniorenklub – fantastische Ragout-Klasse! Es mag absolut lächerlich klingen, aber sein Anblick löste eine gewisse Erregung bei mir aus, immerhin habe ich weit mehr Schalenwild erlegt als Ansitzhasen und Letztere wohl sämtliche „eigenmaulig gefressen“!

Der Rammler – vielleicht war es auch ein Rammler*in – ließ sich Zeit, viel Zeit. Vielleicht gibt es unter gewöhnlichen Waldhasen auch Philosophen, die sich Gedanken über Menschen machen, denen bevorstehende Katastrophen weniger Kopfzerbrechen bescheren als falsches Gendern?

Der Bussard gab auf, schwang sich aus des Försters „Brotbaum“ und strich ab. Als hätte er nur darauf gewartet, raffte sich auch der Hase auf und hoppelte in die Wiese hinaus. „Patsch“ und er legte sich einfach zur Seite! Da lag er: Er, den niemand in ein internationales Punktesystem aufnahm, vielleicht Länge und Breite seiner Löffel vermessen und bepunkten wollte. Niemand würde ihn im Rahmen einer Hubertusmesse würdevoll vor einen Altar tragen und feierlich verblasen. Keine Ehre des erlegten Wildes … Seine Trophäenschau würde in einer eisernen Kasserolle mit Deckel auf einem simplen Herd stattfinden …

Zur Erfüllung des Abschussplans trug ich auch nicht bei. Ob man die Gefühle, die man bei der Erlegung oder beim Verspeisen eines Hasen hat, als Wohlbefinden bezeichnen darf, weiß ich nicht. Veganer werden den gesamten Tathergang ein Verbrechen nennen. Einen Marillenen würde ich trinken und daheim noch einen Zweigelt, auf ihn und auf seine Reise in die Ewigkeit – Amen … Gefreut habe ich mich und zufrieden war ich und den Rest würde Heidi machen – viel Geliebte, ewig Treue, immer Verstehende.

Bruno Hespeler

Jagd heute

Entnahme zahlenmäßig stabil

Die Gesamtzahl der Abschüsse im abgelaufenen Jagdjahr 2021/22 hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Leicht gestiegen sind diese bei einigen Haarwildarten, beim Flugwild geht es indessen weiter bergab. Die grafischen Darstellungen zeigen die Entwicklung der Abschusszahlen seit 1990.

Blick ins Revier

Wild und Jagd im Vulkanland

Der Jagdbezirk Südoststeiermark liegt in der südöstlichsten Ecke Österreichs. Erdgeschichtlich stellt die Region mit ihren zahlreichen erloschenen Vulkanen eine Besonderheit dar. Auch jagdlich hat das Grenzland eine breite Palette zu bieten.

Waffe, Schuss & Optik

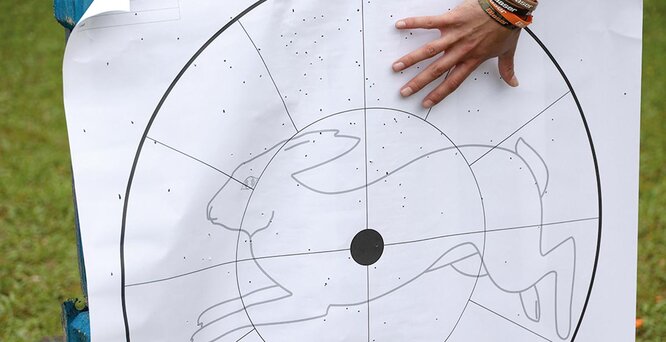

Jagdflinten gewissenhaft anschießen

Fehlschüsse mit der Flinte sind nicht immer allein mangelndem Können geschuldet. Es hat nämlich auch erheblichen Einfluss, wo die Flinte hinschießt oder wie die Deckung der Schrotgarbe aussieht. Das alles lässt sich ganz einfach überprüfen, indem man mit der Flinte auf den Schießstand geht.

Passend zum Auftakt der Herbstjagdsaison hat sich eine Gruppe von ANBLICK-Leserinnen und Lesern zu einem Seminar in der Kettner-Schießarena getroffen, um mehr über das Schussverhalten der eigenen Jagdflinte in Erfahrung zu bringen. Vortragender war der 29-jährige Martin Zendrich, ein erfolgreicher Schütze und Schießlehrer, der es auf höchst sympathische wie kompetente Weise versteht, sein Wissen an Anfänger und Fortgeschrittene weiterzugeben. Am Beginn stand die theoretische Einweisung in die Komponenten, die den gezielten Treffer schlussendlich ausmachen.

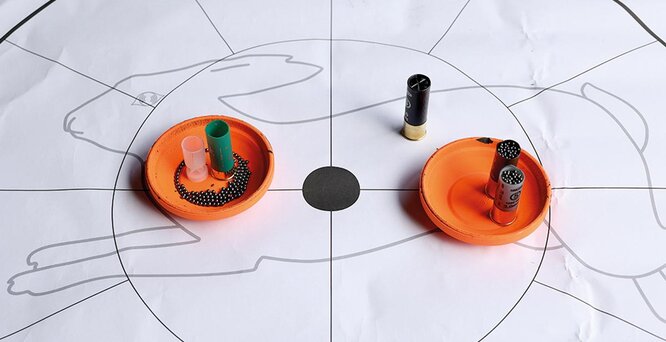

Aufbau der Schrotpatrone

Was sich nach Basics vom Jagdkurs anhört, hat ganz konkrete Auswirkungen, was den Schuss und schließlich den Treffer ausmacht. Der Aufbau der Schrotpatrone unterscheidet sich nämlich erheblich von jener bei der Büchse. Allein schon von außen gibt es markante Unterschiede, was Farbe, Form und Materialbeschaffenheit angeht. Das lässt aber noch keine direkten Rückschlüsse auf die Qualität und Verlässlichkeit der Ladung zu. So sagt beispielsweise die Höhe des Patronenbodens nichts über die Stärke der Ladung aus, auch wenn man gefühlsmäßig meinen würde, dass jene mit hohem Boden über eine stärkere Ladung verfügen.

Anders sieht es im Inneren aus. Ein zentraler Punkt ist die Schrotkornstärke, die in Millimetern oder mit einer Nummer angegeben wird. Bei gleichem Hülsenvolumen, beispielsweise im Kaliber 12/70, variiert die Anzahl der Schrotkugeln klarerweise mit dem Schrotkorndurchmesser. Während dort 130 Stück mit einem Durchmesser von 3,5 mm Platz haben, sind es bei

2,4 mm fast doppelt so viele, bei höheren Durchmessern klarerweise weniger. „Der Durchmesser der einzelnen Kügelchen schwankt um mehrere Zehntel, manche sind also dicker, andere dünner, als auf der Packung beziehungsweise Hülse angegeben. Und nicht alle sind wirklich rund, sondern auch oval oder walzenförmig. Das sind Qualitätskriterien, die vor allem von Preis und Marke abhängig sind“, erläuterte Martin Zendrich bei seinem Vortrag. Je unterschiedlicher die Schrotkugeln sind, umso unregelmäßiger entfaltet sich im Schuss auch die Schrotgarbe.

Moderate oder starke Ladung?

Wichtiges Indiz ist auch die Ladung. Es ist nämlich nicht automatisch so, dass stärker geladene Patronen auch mehr „Wumms“ haben. Vielmehr geht es darum, die vorhandene Schrotvorlage zu beschleunigen. Dass eine leichte Ladung mit 24 g Schrotvorlage mit einer geringeren Treibladung auskommt als eine mit 32 g, leuchtet ebenfalls ein. Grundsätzlich gilt das Gesagte auch für Magnumpatronen. Auch hier geht es in den meisten Fällen darum, eine höhere Masse zu beschleunigen, wofür mehr Energie vonnöten ist. Und hierbei schlägt etwas negativ zu Buche: Die Energiemenge, die nötig ist, um die Schrote aus dem Lauf zu bewegen, wirkt sich direkt proportional auch auf die Schulter des Schützen aus. „Starke Ladungen sind aus diesem Grund sehr unlustig zu schießen und damit nicht immer die erste und beste Wahl“, folgerte Zendrich.

Etwas anders sieht es bei Bleiersatzstoffen aus. Speziell bei Weicheisen alias Stahlschrot gibt es nämlich ein Problem. Aufgrund des geringeren spezifischen Gewichts von Weicheisen ist auch die Massenträgheit geringer, oder umgekehrt formuliert: Die sogenannten Stahlschrote verlieren bei derselben Ausgangsenergie und -größe schneller an Geschwindigkeit. Um hier eine gute Tötungswirkung zu erreichen, ist man auf Magnumpatronen angewiesen. Des Weiteren gilt es, den nächstgrößeren Schrotkorndurchmesser zu verwenden. Natürlich geht auch das zulasten des Schießkomforts, dazu bedarf es einer Flinte mit Stahlschrotbeschuss, um die gewünschte Leistung ins Ziel zu bringen. „Meiner Ansicht nach ist Stahlschrot in der Normalladung jagdlich unbrauchbar. Der Einsatz der Magnumpatrone macht das Defizit aber wieder wett“, fasste Zendrich seine diesbezüglichen Erfahrungen zusammen.

Einflussgrößen auf die Schrotgarbe

Bei Bleiersatzstoffen sind auch die Schrotbecher im Inneren der Hülse etwas anders ausgeformt. Bleischrote sind so weich, dass sie grundsätzlich auch ohne einen solchen verschossen werden können. Anders als der Name suggeriert, ist Weicheisen jedoch so hart, dass es beim Kontakt mit der Lauf-innenwand zu Schäden kommen kann, weshalb diese zur Gänze im Becher vom Patronenlager bis zur Mündung geführt werden. Das hat den Nachteil, dass die Schrotsäule in der Patrone etwas höher, die Schrotgarbe infolgedessen jedoch sogar kürzer ist als bei normalen Bleischroten bei gleicher Vorlage. Dasselbe Phänomen gibt es auch bei kleineren Kalibern wie der 20/76, wo die dünnere Hülse eine höhere Stapelhöhe der Schrote bedingt. Grundsätzlich sind die Schuss-ergebnisse bei gleicher Ladung, aber verschiedenem Kaliber ungefähr ident.

Die Schrotgarbe dehnt sich nach der Mündung in alle drei Achsen aus. Voraus fliegen die vordersten, schnellsten Schrote, dann kommt der Hauptteil mit dem größten Garbendurchmesser und dahinter die langsamsten Schrote. Oft sind das Randschrote, die durch die Reibung an der Laufinnenwand abgebremst worden sind. Insgesamt ist die Schrotgarbe auf eine Entfernung von rund 30 Metern bereits drei Meter lang, was bei der Trefferwirkung auf sich schnell bewegende Ziele ebenfalls zu berücksichtigen ist ...

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unserer November-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen!

Praxiswissen für Revierbetreuer

Halboffene Kanzel mit Innenaufstieg und integrierter Kofferfalle

Stehen Ansitzeinrichtungen bereits seit einigen Jahren im Revier, fallen in der grünen Patina auf den Holzteilen die breiten Kratzspuren von Raubwild auf. So manches Mal findet der Jäger oben auf dem Hochsitz auch Losung von Marder und Waschbär oder trifft beim Besteigen des Sitzes sogar mit dem tierischen Untermieter zusammen. Was liegt also näher, als mit einer Klatsche zwei Fliegen zu fangen und bei der Erneuerung der Sitze gleich auch eine Falle zu installieren?

Im Revier

Der Tag beginnt früh …

Die Gänsejagd – durch Anlocken mit Lockgänsen und Lockrufen – ist eine herausfordernde als auch spannende Jagdart. Beherzigt man dabei die wichtigsten Grundregeln, können die Jäger bei gutem Licht aus dem Vollen schöpfen.

Für eine erfolgreiche Jagd darf man nichts dem Zufall überlassen. Wichtig ist zu wissen, wo die Gänse am Morgen als Erstes einfallen. Hierzu muss man ihr Verhalten in den Tagen vorher genau studieren. Wie sind die Flugrouten, wo sind die Fraßplätze? Sehen wir ein serielles Verhalten, entsteht daraus unsere Strategie und Vorgehensweise.

Die Jagd mit Lockgänsen findet auf den bekannten Äsungsflächen wie Wintergetreide, abgeernteten Maisäckern oder auch Grünland statt. Die Gänse übernachten meist auf größeren Seen oder Flüssen und werden morgens beim Einflug auf die Äsungsflächen bejagt. Alternativ jagt man beim Abendstrich wenn die Gänse wieder zum Schlafgewässer einfliegen – hier ist es aber deutlich schwieriger Beute zu machen. Grau-, Nil- und Kanadagänse kommen überwiegend als Standwild vor, ab Oktober bis etwa Februar kommen die nordischen Nonnen-, Saat- und Blessgänse dazu.

Vorbereitungen im Dunkeln

Der Aufbau des Lockbildes und Tarnschirmes benötigt viel Zeit und es sollte alles beim Einkehren der Morgendämmerung aufgebaut sein. Nachdem der Wecker um vier Uhr klingelte und uns aus dem tiefen Schlaf riss, begaben wir uns zum bereits gepackten Auto und Anhänger. Der heiße Kaffee machte das frühe Aufstehen erträglicher. Wie üblich teilten wir uns die Arbeit unter den vier Gänsejägern auf.

Gänse fliegen ungern ein Lockbild, angrenzend an Maisäcker oder Hecken, an. In unserem Revier gibt es unzählige Gräben, für welche wir uns entschieden haben den Tarnschirm aufzubauen. Die Gänseliegen blieben heute zu Hause. Während des Aufbaues des Tarnschirmes stellten wir die Vollkörper-Gänseattrappen auf. Hierbei beachteten wir die Windrichtung. Gänse fliegen ausschließlich gegen den Wind das Lockbild an. Bei der Anordnung der Lockvögel gibt es mehrere Muster, die man anwendet. Wir entschlossen uns für die einfachste Form, ein U-Muster.

Lockbilder gestalten

Lockgänse sind die wichtigsten Hilfsmittel zum Anlocken der Gänse. Das Aussehen der Attrappen entscheidet erheblich über den Erfolg oder das Ausbleiben des Anfluges der Gänse! Unser Lockbild bestand aus 30 Vollkörper-Lockvögeln und einigen Windsocks-Lockgänsen. Diese bringen Bewegung in das sonst starre Lockbild. Das Aussehen der Lockgänse muss man der bejagten Gänseart anpassen. Ein Schoof gesellt sich gerne zu seinen Artgenossen. Hierbei ist zu beachten, dass sich alle Gänsearten gerne zu den Graugänsen gesellen. Graugänse fliegen jedoch ungern das Lockbild anderer Gänsearten an ...

Den ausführlichen Beitrag von Roger Leuthard und Horst Jegen finden Sie in unserer September-Printausgabe – Kostenloses Probeheft bestellen!

Jagd heute

Wie wir das Klima wandeln

Am Rande der mitteleuropäischen Jagdtagung im tschechischen Židlochovice lud der ANBLICK die Präsidentin des Vereins Grünes Kreuz, Dr. Christa Kummer und den steirischen Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau zum Gespräch.

Frau Kummer, die Jagd ist immer eingebettet in ihr gesellschaftliches Umfeld. Wie nehmen Sie dieses Klima heute wahr?

Christa Kummer: Definitiv muss die soziale Komponente in der kommenden Zeit wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir haben total vergessen, dass wir Teil und nicht Herrscher über die Natur sind. Das fliegt uns jetzt um die Ohren. Fichtenmonokulturen sind eine Erfindung des Menschen. Sie sind labil und können sich auf die Auswirkungen des Klimawandels – den niemand mehr leugnen darf – nicht einstellen. Wir alle sind Zeugen einer Wende: Natur, Wirtschaft, Wissenschaft. Auch hier ist die Jagd ganz besonders betroffen. Das Prinzip „So war es eh immer“ gibt es nicht mehr. Über lange Jahre haben wir bequem gelebt und unbequeme Entscheidungen aufgeschoben. Die bequemen Schuhe müssen wir jetzt ausziehen, wir müssen neue anziehen. Veränderung ist immer verbunden mit Angst. Sehen wir den Veränderungen aber mit Freude entgegen, weil wir Pioniere sein können.

Herr Landesjägermeister, ist der klima-bedingte Waldumbau zu schaffen, ohne zeitgleich alle Anforderungen an eine tierschutzgerechte und strukturgerechte Schalenwildjagd über Bord werfen zu müssen?

Franz Mayr-Melnhof-Saurau: Das muss uns einfach gelingen! Hier sind aus meiner Sicht drei Faktoren für die Zukunft der Jagd esseziell: Erstens handelt es sich bei unseren heimischen Schalenwildarten um hochentwickelte Säugetiere, auf deren Bedürfnisse wir immer einzugehen haben. Jäger müssen darauf hinweisen, wenn es hier zu einem Ungleichgewicht kommt, wenn diese faszinierenden Wildtiere nur mehr als zu vernichtende Schädlinge betrachtet werden und es hier zu einem Ungleichgewicht kommt. Das Modell „7x64 für alle und alles“ darf nicht das Einzige sein, was wir Jäger anzubieten haben.

Zweitens haben wir eine Zunahme von Wald, er bietet aus meiner Sicht einen wesentlichen Rohstoff für die Zukunft. Auch ich lebe vom Wald und gebe im Gegensatz zu manch anderem offen zu: Den klimafitten Wald müssen wir erst entwickeln. Fragt man jene, die sich ernsthaft damit beschäftigen, blickt man überwiegend in ratlose Gesichter. Wer anderes behauptet, verlässt den Boden der Seriosität. Wir leben in Europa in einer Region der starken Industrialisierung. Allein der Stickstoff-eintrag über die Luft ist heute enorm, das beeinflusst die Wuchsleistungen in Wald und Flur. Einhergehend ist mit der Industrialisierung der dramatische Verlust der Artenvielfalt zu beobachten. Drittens ist in Österreich auch der enorme Zuwachs im Tourismus zu nennen. Im Jahr 1980 verzeichnete man in der Steiermark noch 3,5 Millionen Winter-Nächtigungen jährlich, 2018 waren es bereits rund 6 Millionen. Vor diesem Hintergrund ist zu sagen, dass Touristiker heute unsere Landschaften wesentlich mitentwickeln. Mit dem Projekt zur Etablierung eines Besucherlenkungsprogramms setzen wir in der Steiermark hier ein wichtiges und notwendiges Zeichen.

Wie weit hat sich die Gesellschaft von der Natur entfernt?

Christa Kummer: Ich habe vor wenigen Tagen mit angehenden Jägern gesprochen. Sie sind Ärzte und Eltern von achtjährigen Zwillingen, die in ihrer Schule eine sehr tierschutzbewusste Bildung erfahren. Die Eltern waren gefordert, ihren Kindern zu erklären, warum sie zukünftig auch Tiere erlegen werden. Eines der Kinder zeigte sich bald überzeugt und fand es spannend, dass Papa und Mama nun für das „Mega-bio-Fleisch“ selbst zuständig sind. Es geht also darum, wie kommuniziere ich, wie präsentiere ich, und ich glaube, wir brauchen innerhalb der Jagd nichts beschönigen und auch nichts glorifizieren, wir brauchen aber auch nichts schlechtreden. Wir sollen die Dinge einfach nur ehrlich beim Namen nennen. Trophäenjagd ist Nichtjägern praktisch nicht zu erklären. Wir Jäger wissen aber, dass alte Stücke, Wildbretgewichte und starke Trophäen auch Auskunft über die Vitalität von Wildbeständen geben etc. Dass wir uns darüber indirekt über die Trophäe freuen, muss man schon gut erklären können.

Das ausführliche Interview finden Sie in unserer Oktober-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Waffe, Schuss & Optik

Mit GPO Distanzen überwinden

Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen GPO ist in der Optikbranche kein Unbekanntes mehr. Hohe Qualität zu einem erschwinglichen Preis steht im Stammbuch des deutschen Herstellers. Um zu zeigen, was die Produkte können, veranstaltete das Team von GPO gemeinsam mit AKAH zwei Händlertesttage am Truppenübungsplatz Seetaler Alpe.

Vererbt und angeboren

Inzucht und ihre Folgen

Als ein wesentlicher Faktor in der Wildtiergenetik wird besonders bei kleinen Populationen immer wieder auf die Inzuchtproblematik hingewiesen. Inzucht klingt dabei erst einmal unmissverständlich, eine genauere Betrachtung dieses Phänomens und seiner Konsequenzen ist jedoch notwendig.

Jagd heute

Jagd als Spielball zwischen Landnutzern und Gesellschaft

Die Entwicklungen in der Landnutzung wirken sich direkt auf die Wildlebensräume und in weiterer Folge auf die Jagd aus. Nun, in der Dauerkrise, treten viele Knackpunkte in diesem System wie unter einem Brennglas zutage. Lebensmittel, Energie – an allem scheint es zu mangeln. Gleichzeitig ist die Gesellschaft bestrebt, „die Natur“, beispielsweise durch vegane Ernährung, zu schützen und sich ein Stück weit zurückzuziehen. Wohin das alles führen mag, darüber hat sich Leopold Kirner Gedanken gemacht.

Herr Professor, die Gesellschaft steht dem Konsum von Fleisch mittlerweile sehr kritisch gegenüber. Gleichzeitig ist die Gewinnung von Fleisch ja der primäre Anreiz, warum der Mensch auf die Jagd geht. Wie stellt sich Ihrer Ansicht nach die Position des Wildbrets heute dar?

Leopold Kirner: Wildbret ist ja die Nische der Nische. Was das Fleisch angeht, essen wir zuerst Geflügel, gefolgt von Schwein und Rind. Dann kommt lange nichts, dann erst Ziege und Schaf. Dann kommt wieder lange nichts, danach erst Wildbret. Das ist also wirklich die Nische in der Nische und spielt in einer völlig eigenen Liga. Ich glaube, dass man mit Wildbret punkten kann, weil es auf natürlichen Ressourcen aufbaut. Natürlich ist es keine Biohaltung, es sind frei lebende Tiere und es ist ein begrenzter Markt. Wenn man in einer Nische ist – jetzt aus dem Ökonomischen heraus –, muss man sich nicht am Billigsten orientieren. Man kann eine bestimmte Zielgruppe erreichen, der es das wert ist, ein besonders zartes, natürliches Fleisch zu essen. Die ganze Fleischdiskussion berührt das Wildbret weniger, weil das ist ja im Promillebereich, was an Wildbret gegessen wird.

Was ist eigentlich so schlecht am Fleischkonsum?

Leopold Kirner: Weltweit nimmt der Konsum von tierischem Eiweiß zu, weil sich viele neue Gruppen das ökonomisch leisten können. Aber wir, die Länder, die viel Fleisch essen, müssen auf alle Fälle zurück. Für eine zukunftsfähige Landwirtschaft steht die Lebensmittelerzeugung an erster Stelle und innerhalb dieser die pflanzliche Versorgung. Das tut uns allen gut. Und die Tiere, die wir halten, sollen naturnah gehalten werden. Das Rind sollte seine Stärke ausspielen dürfen, dass es aus Gras, aus Klee, aus Gewächsen, die wir schlecht verwerten können, Fleisch und Milch erzeugt. Nicht so, wie es jetzt passiert, das Rindfleisch wird mit Ackerfutter produziert, mit Getreide, Silage und Überseesoja. Das Rind hat dabei eine total schlechte Energieverwertung. Auch wenn man meinen würde, man könne Wildbret erweitern, indem man Wild irgendwo hält und füttert, wäre das der völlig falsche Weg. Wild kann aus Nadelspitzen Fleisch erzeugen, das ist ja das Großartige.

Um dem Dilemma zu entgehen, wird Fleisch mittlerweile ja auch im Labor hergestellt. Aber wie sieht denn die Ökobilanz von Fleisch aus der Retorte aus?

Leopold Kirner: Da sind viele Fragezeichen. Wir kennen wenig über die Umweltwirkung von Laborfleisch oder kultiviertem Fleisch. Wenn man alles mit einberechnet, glaube ich aber schon, dass es in bestimmten Bereichen Bedeutung erlangen wird. Es klingt – zumindest von der Theorie her – ja simpel. Man nimmt Stammzellen, gibt eine Nährlösung hinzu und aus dem heraus wächst das. Es wächst dabei nur das Fleisch, keine Knochen, keine Innereien, was wir ja kaum essen. Und das Tier hat einen sehr hohen Erhaltungsbedarf, damit es lebt, damit es laufen, atmen und fressen kann. Und dieser Bedarf ist beim Rind extrem hoch, weil es vier Mägen hat, das ist relativ aufwendig. Es kann aber aus Gras und Klee Milch und Fleisch machen. Spannend werden zwei Dinge sein: Wie sieht es von der Klimawirkung aus – da könnte ich aber nur Hypothesen formulieren. Und wie sieht es mit der Akzeptanz aus: Werden Menschen bei diesem Fleisch zugreifen? Wobei ich glaube: eher schon. Weil wenn man sich anschaut, wie heute Fleisch gekauft wird, dann ist das abgepackt im Geschäft. Die wenigsten machen sich beim Kaufen oder Essen Gedanken darüber, dass das einmal ein Tier war, das gelebt hat.

Dass jemand aus Glaubensgründen oder aus schlechtem Gewissen der Umwelt gegenüber kein Fleisch ist, kann man ja verstehen. Aber warum wollen Veganer oder Vegetarier überhaupt Fleischersatzstoffe haben?

Leopold Kirner: Ich glaube, dass Fleisch beliebt ist, weil es gut schmeckt. Jetzt will man das zurücknehmen, weil es in Kritik steht und negative Umweltwirkungen hat, und etwas imitieren, als ob es Fleisch wäre. Das ist gleich wie beim Haferdrink, der ja keine Milch ist, sondern ein pflanzliches Produkt. Vielleicht muss es in 20 oder 30 Jahren gar nicht mehr aussehen wie Fleisch oder Wurst. Wir sind aber schon sehr vom Fleischkonsum geprägt. Wenn man ein gutes Fest hat, isst man nicht etwas Veganes, sondern Fleischgerichte. Früher war Fleisch ja sowieso etwas Besonderes. Man hat maximal zweimal in der Woche Fleisch gegessen, weil es rar und teuer war. Und in diese Richtung geht es vielleicht wieder, weil die Ressourcenfrage schon eine wesentliche Frage ist und Fleisch sehr ressourcenintensiv ist.

Ein wichtiger Punkt bei der Nutzung tierischer Produkte ist das Tierwohl, also wie es den gehaltenen Nutztieren geht. Das Thema spielt aber auch in die Jagd hinein, egal ob es sich da um Hundeausbildung oder den Umgang der Jäger mit dem zu bejagenden Wild handelt. Was kommt hier auf uns zu?

Leopold Kirner: Spannende Frage. Ich glaube, dass die Gesellschaft derzeit eher auf die großen Player schaut, das ist die Nutztierhaltung. Und hier ist das Wildbret wieder die Nische der Nische. Davor wird noch das Feld der Haustiere thematisiert werden. Wichtig ist immer zu agieren und nicht zu reagieren, also dass man da jetzt schon gewappnet ist für zukünftige Diskussionen. Ich würde das nicht schleifen lassen und sagen, da schaut die Gesellschaft eh nicht drauf. Denn wenn das Wildbret gehypt wird als gesunde Alternative – was es ja nicht sein kann, weil es von der Menge her viel zu klein ist –, dann könnten manche Augen schärfer drauf schauen, ob das wirklich so gesund ist und so naturnah und tierfreundlich, wie behauptet wird ...

Das ausführliche Interview lesen Sie in unserer September-Printausgabe – Kostenloses Probeheft bestellen!

Im Revier

Der Weg zu reifen Keilern

Welcher Jäger träumt nicht davon, einmal im Leben einen kapitalen Keiler zu erlegen? Leider fehlt es in vielen Revieren an grimmen Bassen. Hier erfahren Sie, warum das so ist und wie man sich den Traum von einem Erntekeiler doch erfüllen kann, ohne dabei gleich eine Schweinevermehrung auszulösen.

Die gute Nachricht zuerst: Es gibt in unseren Revieren keine Schalenwildart, die leichter zu bewirtschaften ist als Schwarzwild. Denn die Stücke lassen sich problemlos ansprechen und in Frischlinge, Überläufer und Mehrjährige einteilen. Auch der Unterschied zwischen männlich und weiblich stellt –

bei halbwegs vernünftigem Licht – kein Problem dar. Warum dennoch kaum reife Keiler fallen, liegt in der Regel daran, dass die falschen Stücke erlegt werden. Zur Erinnerung: Die Frischlingsklasse sollte 70 bis 80 Prozent der Gesamtstrecke ausmachen. Doch in welchen Revieren wird das wirklich erreicht? Danach muss es den jungen Bachen gelten. Leitbachen sind in jedem Fall zu schonen, auch wenn manche Jäger anderer Meinung sind. Wer darauf achtet, hat schon viel für reife Keiler getan.

Der Umgang mitjungen Keilern

Eins der größten Probleme bei der Keilerhege ist zudem, dass zu viele männliche Überläufer geschossen werden. Nach zwölf bis 14 Monaten aus den Familienverbänden ausgestoßen, vagabundieren sie durch die Reviere. Sie erscheinen dann als Erste an der Kirrung oder stecken ihren Wurf bei bestem Licht aus dem Raps. Die wenigsten Stücke überleben diese Phase. Aber auch die zwei- und dreijährigen Keilerchen sind kleine „Tölpel“. Sie kommen – je nach Region – zwar schon auf 70 bis 100 Kilogramm Wildbretgewicht, das Gewaff ist jedoch noch unterentwickelt. Jagdliche Freuden bereiten Schwarzwildkennern Keiler erst ab einem Alter von sechs Jahren. Zu erkennen sind solche Stücke am Habitus und am Gewaff. Beim Abkochen lassen sich die Gewehre leicht aus dem Unterkiefer ziehen, weil sie von der Schleifflächenbasis bis zum Wurzelkanal dieselbe Breite aufweisen. Reif ist so ein Keiler jedoch immer noch nicht, denn erst im Alter von acht Jahren hat er den Namen Hauptschwein verdient.

Strenges Bejagungskonzept

Der erste Schritt sollte sein, vorrangig Frischlinge und ab Oktober Überläuferbachen bejagen zu lassen. In dem Revier, wo ich jage, geschieht das fast ausschließlich im Feldteil des Reviers. Innerhalb des Waldes wird Schwarzwild ausschließlich auf Bewegungsjagden erlegt. Männliche Stücke, die älter als ein Jahr sind, dürfen weder im Feld noch im Wald erlegt werden! Bei den Bewegungsjagden werden zudem nur Stücke bis 50 Kilogramm freigegeben. Bei gemischten Rotten sind zunächst nur Frischlinge frei. Erst wenn alle liegen, wird in die Klasse der weiblichen Überläufer eingegriffen. Natürlich kommt es hin und wieder zu Fehlern beim Ansprechen. Doch aufgrund der hohen Anzahl erlegter Frischlinge sind diese „Fehlabschüsse“ unbedeutend. Nach nur vier Jahren konsequenter Schwarzwildhege konnten die ersten Keiler freigegeben werden. Statt eines Gewichtslimits von beispielsweise 100 Kilogramm sollten die Jäger aufs Gewaff schauen. Wenn „eine Zigarettenlänge“ Keilerzahn aus dem Gebrech ragte, war das Stück frei. Wichtig dabei: brauchbares Licht. Beim Nachtansitz muss daher lieber einmal mehr als zu wenig hingeschaut werden.

Den Jägern wurde das Ansprechen dadurch deutlich erleichtert. Einen alten Keiler zu erkennen ist wirklich einfach: Beginnt man nachzudenken, ob der Keiler das passende Alter hat, ist er nämlich stets zu jung! Auf extrem kurz wirkenden Läufen stehend, am Widerrist deutlich überbaut, mit abfallender Rückenlinie und einem Pürzel, der fast den Boden erreicht, verrät ein Hauptschwein, dass es diesen Namen auch verdient.

Um das Hegeziel zu erreichen, sollte man reife Keiler nicht für besondere Gäste zum Abschuss freigeben. Nur wer am „Altwerden“ beteiligt war, sollte so einen Keiler auch erlegen dürfen! Nur so halten sich alle Beteiligten an die Jagdbeschränkungen, die für das Jahr über für Keiler gelten. Chancengleichheit muss sein, denn sonst bricht das ganze System zusammen.

Man sieht sie wieder: starke Bassen

Dieser einfach umzusetzende Umgang mit den Sauen produzierte in relativ kurzer Zeit sowohl männliche als auch weibliche Stücke in der Reifeklasse, was so niemand für möglich gehalten hatte. Die Sozialstrukturen waren intakt, da ausreichend Leitbachen vorhanden waren.

Ein angenehmer Nebeneffekt dieser Bejagungsrichtlinien ist, dass die Schäden in der Feldflur drastisch sinken! Die intelligenten Sauen hatten und haben nämlich gelernt, dass sie im Wald sicherer sind. Zudem konnte meine Försterin beobachten, dass die Sauen viel standorttreuer wurden, besonders die Keiler. Im Wald ließen sich die dicken Burschen in anderen Revierteilen sogar regelmäßig am Tag beim Brechen beobachten. Es bedarf keiner „Riesenreviere“, um Keiler alt werden zu lassen. Man muss sie nur in Ruhe lassen. Das Streifgebiet eines alten Keilers ist übrigens lange nicht so groß, wie immer wieder behauptet wird. Im Gegenteil: Es ist mit dem eines Rehbocks vergleichbar. Lässt der Jäger den Bassen in Frieden, genügen ihm wenige Hektar als Einstand. Wie ein bekannter Rehbock, der abends um fünf nach acht auf dem Wildacker erscheint, halten sich erfahrungsgemäß auch die Keiler an ihre Zeiten. Dieses urige Wild ist schon ein faszinierender Anblick. Wir müssen nur auf den Wind achten. Werden sie jedoch durch eine Unvorsichtigkeit gestört, bleiben sie mehrere Wochen aus. Zur Rauschzeit gibt es leichte Wanderbewegungen. Der Bezug zum selbstgewählten Territorium bleibt jedoch stets erhalten.

Man sieht, alte Keiler heranzuhegen ist nicht so schwer. Man braucht eine innere Disziplin, etwas wildbiologisches Wissen und Geduld. Dann kann’s klappen.

Andreas Haußer

Waffe, Schuss & Optik

Steel Action – ein Geradezug-Repetierer für die Praxis

Geradezug-Repetierer haben in der österreichischen Jagd Tradition. Manche Jäger erinnern sich an die Mannlicher Modell-1895-Geradezugbüchsen (M95) unserer Großväter. Die technische Entwicklung schritt fort, und nun ist mit der deutschen Steel Action wieder eine robuste Geradezug-Repetierbüchse auf dem Markt.

Blick ins Revier

Schnepfenhabitat mitten im Kärntner Wolfsgebiet

Das mittlere Drautal macht aktuell wegen der Wolfsrisse als auch der Freigabe von Problemwölfen Schlagzeilen. Aus jagdlicher Sicht hat es aber noch viel mehr zu bieten, etwa ein Schutzgebiet für Waldschnepfen, das die Kärntner Jägerschaft mitunterstützt.

Zwischen Oberem und Unterem Drautal befindet sich das Lurnfeld – ein ausgedehnter Talboden zwischen den ansonsten eher steilen Talschaften Oberkärntens. Jagdlich verwaltet wird die Region von Bezirksjägermeister Franz Kohlmayer. Der hier wohnhafte Hirschberger stand auch dem örtlichen Jagdverein lange Zeit als Obmann vor. In seiner aktiven Zeit war er beim örtlichen Lagerhaus tätig, kennt also auch von dieser Seite her Land und Leute ausgezeichnet. Sein Jagdbezirk Spittal an der Drau ist größer als das Bundesland Vorarlberg und an Vielfalt kaum zu überbieten, grenzt er doch an Murau, den Lungau, Pongau, Pinzgau und auch an Osttirol an. Er hat uns ein Stück weit in seine Welt mitgenommen und aufgezeigt, was die Kärntner Jagd momentan bewegt.

Mitten im Wolfsgebiet

Eigentlich berühren Wölfe die Jagd ja nur am Rande, doch rund um das Lurnfeld stellt sich die Situation gerade anders dar. Nachdem es heuer schon so viele Schafsrisse gab, trat der Kärntner Notfallplan in Kraft. Seit Wochen ist ein Problemwolf zum Abschuss frei – doch bislang ohne Erfolg. „Das ist ja nicht so einfach, einen Problemwolf zu erlegen“, weiß der Bezirksjägermeister aus eigener Erfahrung zu berichten. „Nach Rissen hab ich mich bei Vollmond selbst drei Nächte lang auf einer Alm angesetzt – ohne jeden Erfolg. Wenn, dann wäre das ja eher eine Zufallsbegegnung beim Ansitz, aber einen Wolf ganz gezielt zu bejagen ist nicht so leicht.“ Aus diesem Grund gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Bescheiden, die immer weiter ausgeweitet wurden. Anfang Juli war der Problemwolf im Umkreis von rund 10 km rund um das Lurnfeld frei.

Mit von der Partie ist auch Hegeringleiter Ofö. Ing. Hans Obertaxer, der dem Wolf zumindest schon einmal persönlich gegenübergestanden ist. „Wie jeden Morgen ging ich mit meinem Wachtelrüden entlang der Drau durch die Au. Plötzlich zeigte der Hund ein ganz ungewöhnliches Verhalten und begann ohne sichtlichen Grund zu bellen. Dann sah ich ihn – ein stattliches Tier, das wohl kaum mit einem Schäferhund verwechselt werden kann.“

Bei unserer Revierbegehung kommen wir an den Koppeln von Peter Vinatzer vorbei. Auf der Schattseite oberhalb vom Lurnfeld, am sogenannten Lampersberg, bewirtschaftet er eine Zuhube zum Hauptbetrieb in Baldramsdorf in Tal. Dort weiden Kärntner Brillenschafe, rund 60 an der Zahl, gut verwahrt hinter dem elektrischen Weidezaun: „Bei mir war er noch nicht, der Wolf“, meint er. „Ich hab aber schon zu meiner Frau gesagt: Wenn er bei uns Schafe reißt, dann hören wir damit auf. All das Tierleid, der Ärger – das tun wir uns dann nicht mehr weiter an!“

Wenig später treffen wir auf der Sonnseite den Kolmwirt am Hühnerberg bei Lendorf. Von seiner Terrasse aus kann man das Lurnfeld gut überblicken, bis es bei Sachsenburg ins Obere Drautal beziehungsweise ins Mölltal übergeht. Nach Osten hin breitet sich der Millstätter See aus, gleich daneben liegt die Bezirkshauptstadt Spittal an der Drau. Und einen guten Steinwurf unterhalb seines Gasthauses steht eine „Schupf’n“, also ein kleines Wirtschaftsgebäude. „Dort hat der Wolf erst vor zwei Wochen Schafe gerissen“, berichtet er. „Auf der frischen Erde haben wir sogar seine Pfotenabdrücke gefunden.“ Der Kolmwirt ist übrigens ebenfalls eine zentrale Person im örtlichen Jagdverein. Im Untergeschoß befindet sich der Zerwirkraum, in dem das erlegte Wild gekühlt und zerwirkt wird. Einen Teil des Wildbrets braucht er in der Küche, der Rest wird von den Jägern selbst verzehrt.

Käme es tatsächlich zur Erlegung eines Wolfes, wäre die Vorgehensweise danach übrigens klar geregelt. Der Tierkörper müsste der Behörde zur Untersuchung beziehungsweise weiteren Verwendung übergeben werden. „Ich persönlich hätte kein Problem damit, einen Wolf zu erlegen und abzugeben“, so Franz Kohlmayer. „Es ist ja alles gesetzlich geregelt. Bei uns muss es ja auch nicht der eine Problemwolf sein, also ein spezielles Individuum, weil bei uns in Oberkärnten sind aktuell sicherlich acht bis zehn Wölfe unterwegs.“

Daniela Pichler, Hegeringleiterin von Sachsenburg: „Das Kärntner Jagdgesetz bietet in Bezug auf die Abschussplanung so viel Spielraum, dass Schonzeitaufhebungen eigentlich nicht notwendig sein sollten.“

Schonzeitaufhebungen beim Schalenwild

Ein anderes Dauerthema betrifft die Bemühungen um die Schalenwildreduktion. Nach Schneedruck, Windwurf oder Waldbrand und in der Folge Borkenkäferbefall müssen viele Flächen wiederbewaldet werden. Die Forstseite drängt daher darauf, die Schalenwildbestände so weit zu reduzieren, dass sich eine standortgerechte Verjüngung entwickeln kann. Teilweise ist auch viel Geld der öffentlichen Hand in die Wiederbewaldung geflossen und nun, nach einer Evaluierung, steht fest, dass die gesetzten Ziele oft nicht erreicht wurden.

Hegeringleiter Hans Obertaxer war in seiner aktiven Zeit selbst als Förster tätig und sieht das differenziert. „Es gibt viele Hemmnisse, die eine Verjüngung erschweren, das Schalenwild ist nur eines davon. Wenn ich bei mir die Paula-Flächen anschaue, also die Sturmflächen, die vor rund 15 Jahren entstanden sind, dann stimmt mich das aber positiv. Das hat damals auch sehr dramatisch ausgesehen, mittlerweile sind die ehemaligen Schadflächen gut bestockt. Rund 50 % sind Laubhölzer, was unter anderem auch das Haselwild sehr freut.“

Einig sind sich er und BJM Kohlmayer auch in der Frage der Wilddichte: Diese ist bereits stark abgesenkt worden. Schonzeitaufhebungen halten sie aus diesem Grund für nicht notwendig, wenn nicht sogar für kontraproduktiv, wie sie sich überhaupt dagegen verwehren, die Jagd allein als hochtechnisierte Schädlingsbekämpfung zu betrachten.

Dass die Abschusserfüllung auch mit traditionellen Methoden zur Zufriedenheit aller erfolgt, meint auch Daniela Pichler, Hegeringleiterin von Sachsenburg und die erste Kärntner Frau in solch einem Amt. „Das Kärntner Jagdgesetz gibt uns viele Werkzeuge in die Hand, um unseren Aufgaben nachgehen zu können. Dank des zweijährigen Abschussplanes und auch der Möglichkeit, für den ganzen Hegering oder Teile davon einen gemeinsamen Abschussplan erstellen zu können, sind wir sehr flexibel. Gerade bei den Zuwachsträgern geht es ja darum, dass diese dort erlegt werden können, wo sie sich aufhalten – und das kann auch jenseits der eigenen Reviergrenzen sein.“ Beim gemeinsamen Abschussplan gilt übrigens die Regel, dass jedes Stück in grünem Zustand dem Hegeringleiter oder einer anderen Vertrauensperson vorzulegen ist. Doch selbst das sieht man hier ganz entspannt.

Den vollständigen Beitrag finden Sie in der August-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Waffe, Schuss & Optik

Umfangreiches Jungjägerpaket zum attraktiven Vorzugspreis

Trotz genereller Preissteigerung in praktisch allen Lebensbereichen wird derzeit ein Jungjägerpaket deutlich unter dem Ladenrichtpreis angeboten. Der Sabatti-Repetierer samt Zielfernrohr, Fernglas mit Entfernungsmesser und Spektiv von DDoptics kostet dabei weniger als anderswo die Waffe selbst. Doch was kann das Paket?

Im Revier

Tollwut in Teilen Europas noch häufig

Wenn auch die Tollwut derzeit überwiegend in Asien und Afrika vorkommt, ereignen sich zahlreiche Fälle in Ost- und Südosteuropa. Besonders im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, mit dem Verbringen von Hunden und Katzen in Richtung Mitteleuropa sowie mit Jagdreisen sollte die Tollwut nicht unbeachtet bleiben.

Das Krankheitsbild der Tollwut mit der für den Menschen typischen Wasserscheu aufgrund des Unvermögens Erkrankter, Wasser zu schlucken, und Tobsuchtsanfällen ist seit zumindest 2.500 Jahren bekannt. Noch früher finden sich im babylonischen Codex Eshnunna etwa 1930 vor Christus Strafbestimmungen gegen Besitzer Tollwut übertragender Hunde. Lange Zeit hielt man jedoch Tollwut bei Tieren und beim Menschen für zwei Krankheiten. Aristoteles hat eine Übertragung auf den Menschen noch ausgeschlossen. Rund 300 Jahre später wurde von griechischen und römischen Ärzten ein epidemiologischer Zusammenhang zwischen der Wut bei Tieren und beim Menschen sowie die Übertragbarkeit durch Bisse erkannt. Ebenso bekannt waren unterschiedlich lange Inkubationszeiten zwischen dem Biss und dem Ausbruch der Krankheit. Galenus beschrieb eindrucksvoll die Klinik der Tollwut beim Hund: „Hunde sind toll, wenn sie mit geröteten Augen, eingezogenem Schwanz, speicheltriefender Schnauze, heraushängender, gelblich gefärbter, trockener Zunge, heiserem Geheul und schwankendem Gang umherstreunen und dabei blindlings jedermann anfallen und beißen.“

Seit Plinius dem Älteren ist eine aus dem Aberglauben abgeleitete Vorbeugungsmaßnahme bekannt: Jahrhundertelang entfernten „Wurmschneider“ einen wurm-ähnlichen Fortsatz an der Unterseite der Zunge von Hunden, den „Tollwurm“, um den Ausbruch der Tollwut zu verhindern. Im Mittelalter galt St. Hubertus auch als Schutzpatron gegen Tollwut und in Klöstern wurden Wunden gebissener Menschen nach alter Methode ausgebrannt und zusätzlich ein Faden aus der Stola des Geistlichen eingelegt sowie die Wunde für neun Tage verbunden. Diese Patienten mussten zur Beichte und Kommunion gehen, täglich neun Vaterunser beten und es streng vermeiden, in einen Spiegel zu blicken. Die Tollwut wurde damals auch als „Le mal de St. Hubertus“ (Hubertus-Krankheit) bezeichnet, vermutlich auch deshalb, weil die Tollwut häufig Jäger betroffen hat. So hat im Jahr 1830 allein ein englischer Chirurg rund 400 Bissverletzungen, überwiegend bei Jägern, behandelt. Tobsuchtsanfälle, bei denen Menschen heulten wie Wölfe oder Werwölfe, galten meist als gottverhängte Strafe.

Im Zuge von oft lang andauernden mittelalterlichen Kriegen – verbunden mit den Jagdprivilegien des Adels – vermehrten sich Füchse und Wölfe und waren hauptverantwortlich für massive Seuchenzüge. Dazu kommen in Kriegswirren noch zahlreiche streunende Hunde. Im Zuge des Hundertjährigen Krieges wurde berichtet, dass fast täglich mehrere wutkranke Wölfe in den Straßen von Paris erschlagen wurden! Etwas später befahl Heinrich IV., alle herrenlosen Hunde totzuschlagen, und dies vor allem in den „Hundstagen“.

Den vollständigen Beitrag finden Sie in unserer August-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Praxiswissen für Revierbetreuer

Schalenwild effizient aus der Decke schlagen

Beim Aus-der-Decke-Schlagen gibt es regional verschiedene Methoden. Wer keinen Wert auf die Verwendung der Decke als Dekoration oder Leder legt, sollte es einmal bei seinem nächsten erlegten Stück Schalenwild mit der Ruckzuck-Methode probieren. Sie spart nicht nur Zeit, sondern schont die Kräfte und hinterlässt sehr sauberes Wildbret.

Jagderlebnis

Blattjagd in den steirischen Bergen

Unter dem Sitz angelangt, glaste ich den gegenüberliegenden Grabenrand ab. Doch nichts war zu sehen, also erklommen wir den kurzen Steig der Böschung und richteten uns im Sitz ein. Nachdem wir etwas mehr als eine Viertelstunde zugewartet hatten, griff ich zum Blatter und schickte die ersten Fieptöne hinaus in die herrliche Bergwelt ...

Das Jagdjahr in unserem neuen Revier schritt voran und die hohe Zeit des Rehwildes war gekommen – Tom und ich fieberten der Blattjagd auf den roten Bock entgegen! Neben zwei Wildwiesen im Talbereich weist das Revier zahlreiche Schläge und Gräben auf, die dem Rehwild hervorragende Äsungsverhältnisse und Einstände bieten, andererseits aber schwer zugänglich sind. Als wir im Frühjahr die ersten Pirsch- und Besichtigungsgänge unternahmen, wurden wir aus diesen Einständen sofort vom Rehwild „aufs Ärgste beschimpft“, laut hallten die Schrecklaute aus den dicht verwachsenen Hanglagen, wenn uns die Rehe in den Wind bekamen. Damit war uns schon früh klar – Rehwild gibt es genug, aber beizukommen würde ihm schwer sein. Trotzdem war die bisherige Bejagung sehr gut verlaufen, vor allem in der Jugendklasse war der Abschuss schnell erfüllt. Den Höhepunkt sollte aber die hohe Zeit der Rehbrunft auf einen reifen Trophäenträger erbringen.

Vor dem ersten August soll man keinesfalls blatten! So lauten zumindest die Empfehlungen vieler, oft selbsternannter, Blattjagdspezialisten. Im Gebirge wird sogar aufgrund der Höhenlage ein noch längeres Zuwarten empfohlen, bevor man zum Blattinstrument greifen sollte. Wenngleich in jeder Empfehlung auch ein Körnchen Wahrheit liegen mag, so verlasse ich mich trotzdem viel lieber auf mein eigenes Gefühl, beobachte die Wettersituation und ziehe die Erfahrungswerte meiner nun doch schon beinahe über vier Jahrzehnte andauernden Jagdpraxis heran. Gerade Ende Juli, wenn der Testosteronspiegel der Böcke bereits entsprechend hochgefahren ist, die meisten Geißen aber nur wenig Brunftbereitschaft zeigen, kann das Blatten schon erste Erfolge bringen. Die Böcke „suchen“ bereits nach paarungsbereiten Geißen und so ist es keineswegs in Stein gemeißelt, dass vor dem ersten August bestenfalls nur junge Rehböcke auf die Fieplaute reagieren. So zumindest meine Erfahrungswerte über die Jahre! Meine Frau Cornelia hat keinen Jagdschein, doch interessiert es sie sehr, mich manchmal auf meine Pirschgänge zu begleiten. Es war die letzte Juliwoche im ersten Jahr der Pachtperiode und wir verbrachten herrliche Sonnentage auf der Jagdhütte. Wir schrieben den 30. Juli und brachen erwartungsvoll am späten Nachmittag eines angenehm warmen Sommertages zum Abendansitz auf. Unser Ziel war der „Panoramasitz“, ein zwischen zwei Lärchenstämme hineingebauter Bodensitz. Aufgrund seiner Hanglage erlaubt er einerseits eine gute Sicht auf die darunter vorbeiführende Forststraße und in den darunterliegenden breiten Graben, andererseits auch einen weiten Ausblick über das Panorama der Bergwelt der Umgebung – daher rührt auch die Namensgebung. Schon der Weg dorthin ist wunderschön, man saugt die tausend Gerüche des Waldes in sich auf und jederzeit kann am Rand der Forststraße ein Stück Wild in Anblick kommen. Und einen solchen hat man sehr oft, auch wenn es „nur“ ein Waldhase sein mag, der aufgeschreckt der sicheren Deckung zustrebt. Auch das Haselwild, das in unserem Revier erfreulicherweise sehr häufig vorkommt, fühlt sich hier wohl.

Das vollständige Jagderlebnis von Hermann Reichl finden Sie in unserer Juli-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Ab durch die Hecke!

Eine kleine Gruppe von Jägern lässt sich vom Kleinerwerden des Jagdgebietes in Mühldorf bei Feldbach nicht unterkriegen und arbeitet unermüdlich für die Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Niederwildbesätze sowie deren Lebensräume. Worauf es bei der Niederwildhege ankommt, veranschaulichten uns Roman Marbler und Gernot Zehenthofer bei einem gemeinsamen Reviergang.

Zu Beginn der Reviererkundung führten uns Roman Marbler, Obmann des Jagdvereins Mühldorf, und sein Jagdkollege Gernot Zehenthofer auf den Steinberg. „Hier auf dem Steinberg brütet sogar der Uhu“, erzählte uns Gernot. Vom Steinberg aus überblickt man Richtung Süden das ganze Jagdrevier. Rund 750 Hektar beträgt die Gesamtfläche der Gemeinde – doch nur rund 350 Hektar können jagdlich genutzt werden. Was einem auch gleich auffällt, ist die B 66. Die Bundesstraße durchtrennt das Jagdrevier und zählt zu den gefährlichen Schlüsselstellen für das Wild. Trotz Anbringens von akustischen und optischen Wildwarnern fallen pro Jahr noch immer 10 bis 15 Stück dem Verkehr zum Opfer. Zum Fallwild zählen hauptsächlich Rehe, aber auch Schwarzwild versucht gelegentlich die Straße zu queren. Das Schwarzwild zählt in Mühldorf nicht zum Standwild. Die Schwarzkittel wechseln sporadisch durch das Mühldorfer Revier. Auch das Rotwild zieht zeitweise vom Burgenland kommend nach Mühldorf. Zwei bestehende landwirtschaftlich genutzte Rotwildgatter locken die wild lebenden Hirsche besonders in der Brunft an. Es kommt immer wieder vor, dass die Mühldorfer Jäger ein Stück Rotwild erlegen. Es gibt auch mehrere Teiche im Revier, wo sich Stockenten und Biber angesiedelt haben. Die Katastralgemeinde Mühldorf gehört zur Stadtgemeinde Feldbach und liegt etwa zwei Kilometer von Feldbach entfernt. Über die Bundesstraße 66 Richtung Bad Gleichenberg gelangt man nach Mühldorf am Fuße des Steinberges. Am Steinberg wird seit dem 17. Jahrhundert gewerblich Basalt abgebaut. Das Material wird hauptsächlich für den Straßen- und Bahnbau verwendet. Die markante orange-rötliche Farbe macht das Vulkanlandgestein unverkennbar. Der kleine Ort des Bezirkes Südoststeiermark ist geprägt von zahlreichen Hügeln, klein strukturierten Wiesen und Äckern sowie Waldflächen, Wein- und Obstgärten. Aber auch in Mühldorf macht der Wohnbau keinen Halt – die schönen Lagen in Stadtnähe sind eben sehr begehrt.

Das Hauptaugenmerk des Jagdvereins Mühldorf liegt in der Erhaltung und Verbesserung der Habitate für das Niederwild. „Der Jagdverein besteht aus 12 Mitgliedern und wir ziehen Gott sei Dank alle an einem Strang“, erzählt Roman Marbler ganz stolz. „Jede mögliche und von den Landwirten ungenutzte Fläche wird von uns in Form von Hecken oder Wildäckern genutzt. In Summe betreuen wir momentan sechs Ökostreifen zu je einem halben Hektar. Das Übereinkommen mit den örtlichen Landwirten und Grundbesitzern ist besonders gut und dieses Einverständnis stellt auch die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit dar.“ Die Hecken werden von den Jägern mit den verschiedensten Sträuchern bestückt. Dazu zählen Wildrosen, Schlehdorn, Heckenkirsche, Gemeiner Schneeball, Sanddorn, Hartriegel, Pfaffenkapperl und Brombeeren. Beim Näherkommen hört man schon das laute Summen der Bienen, die vor den Blüten der Büschelrose (Multiflora) eifrig herumschwirren. „Nach dem Setzen der Pflanzen zäunen wir die Fläche ein. Die Rehe verbeißen sonst die jungen Triebe und Blätter zu stark, so dass die Hecke nicht dicht anwächst. Wir stellen einen Maschendrahtzaun mit Holzpfählen an den Ecken und dazwischen mit Eisenstangen auf. Das Um und Auf ist das Freimähen des Zaunes, den wir nach spätestens drei Jahren wieder entfernen“, beschreibt Marbler. In den Folgejahren müssen die Hecken zurückgeschnitten werden, damit sie einerseits nicht in die Breite wachsen und die Kulturen der Landwirte überwuchern und andererseits um das Wachstum der Pflanzen anzuregen. In den ersten Jahren erfolgt das Zurückstutzen per Hand. Später kommen die Maschinen zum Einsatz, die die Landwirte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle zwei Jahre wird ein Teil der Hecke auf Stock gesetzt und die Sträucher wachsen von Grund auf wieder neu aus. Nicht nur für Fasan und Hase eine gute Deckungsmöglichkeit – auch für Brutstätten unserer Singvögel bieten sich die Hecken optimal an.

Neben den Hecken bewirtschaften die Jäger Wildäcker auf insgesamt 2,2 Hektar und Wildwiesen auf 1,5 Hektar. Die einzelnen Flächen werden immer streifenweise nebeneinander mit Mais und Hirse bestellt bzw. mit der Meran’schen Wildäsung nach Fladenhofer eingesät. Der Mais bleibt über den Winter stehen, die Kolben dienen in der kalten Jahreszeit als Äsung. „Alle zwei Jahre werden die Wildäcker und -wiesen geschlegelt und wieder in abwechselnder Reihenfolge bestellt. Dadurch soll der Druck des Maiszünslers verhindert werden. Klar, wir zielen hier nicht auf den Ertrag ab, aber so wirken wir dem Schädling ohne chemischen Pflanzenschutz entgegen“, so Marbler.

Die ausführliche Reportage finden Sie in unserer Juli-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Im Revier

125 Jahre Alpenländische Dachsbracke

Österreich ist das Mutterland der Alpenländischen Dachsbracke, die auf eine sehr lange Tradition zurückblicken kann. Die Besonderheiten der Dachsbracke sind ihr eiserner Spurwille und ihr unverwechselbarer Spurlaut. Um eine ihren Anlagen entsprechende Haltung sicherzustellen, wird sie ausschließlich an Jäger abgegeben.

Waffe, Schuss & Optik

Munition: Knapp und teuer wie nie zuvor!

Was den meisten Jägern bei der Vorbereitung auf die heurige Jagdsaison bereits unangenehm aufgefallen ist, nimmt in seiner Dramatik weiter zu: Der Preis für Jagdmunition ist massiv gestiegen, viele Laborierungen sind gar nicht verfügbar. Zwei Kenner der Branche erläutern, was hier dahintersteckt.

Reviergang im Juni

Was uns die Dinge wert sind ...

Ich war zufrieden, hatte die taufrische Nachtluft geatmet, und da war ja noch jener Wachtelhahn, dessen Ruf heute fast so selten zu hören ist wie das Kullern der Spielhahnen. Nicht zu vergessen die Begegnung mit der Bache und ihren gestreiften Kindern ...

Was bist dann du für ein Jager?“, fragte mich mein Gegenüber, als ich bekundete, dass mir ein sauber erlegtes Schmalreh für die eigene Küche genauso lieb sei wie ein Rehbock. Als ich dann auch noch gestand, einen dreijährigen unmarkierten Rehbock nicht halbwegs sicher von einem fünfjährigen unterscheiden zu können, war es ganz aus.

Fast Mitternacht, als ich ins Hotel kam. Halb vier, als mich die Elektronik weckte. Da saß ich dann in der Früh auf jenem Sitz am Waldrand, eingekuschelt in den geliehenen sonst Herbst- und Wintertagen vorbehaltenen Parka, war bemüht, nicht einzuschlafen. Ein Mitjäger des Forstbetriebs hatte mich noch vor dem ersten Tagesgrauen dort abgesetzt. Gerne hätte ich an jenem Morgen ausgeschlafen, aber alles kann man sich auch in fortgeschrittenem Alter nicht leisten. Erst zugeben, dass man vom ehrsamen „Knochensammler“ zum skrupellosen „Fleischjäger“ verkam und zu deppert war, das Alter eines Rehbocks definitiv korrekt zu benennen, und dann auch noch lieber pennen als jagen wollen? Nein, das hätte den Ruf vollends ruiniert!

Seit zwei Wochen war es in Kärnten daheim fast unerträglich heiß und auch jenseits der blauweißen Grenzpfähle war es nicht angenehmer. Aber noch war von der Hitze nichts zu spüren. Im Gegenteil, ich empfand es eher kalt als kühl. Der Vorabend war frei von Mineralwasser, die Nacht mehr als kurz ... Am Gras der Wiese hing der Tau, der die Hosenbeine durchnässte. Seit ich vor Jahren in stockfinsterer Maiennacht auf dem Heimweg umknickte und mir dabei einen doppelten Knöchelbruch zuzog, um hernach noch volle sechs Tage ohne ärztliche Hilfe herumzuhumpeln, weil die Hoffnung zuletzt starb, ist es schwierig, in enge Gummistiefel zu steigen.

Es war der Dreiklang der Wachtel, der mich aus meinem Halbschlaf an die Oberfläche holte, mir den Sinn meines Fröstelns wieder bewusst machte. Welch beglückendes Erwachen! In frühen Jugendjahren gab es im Mai und Juni kaum einen Frühansitz ohne Wachtelschlag, außer man saß fern von Wiese und Acker im Wald – pick-wer-pick!

Was ich gegen Trophäen hätte, fragte am Vorabend mein Gegenüber. Nichts – absolut gar nichts. Aber in den letzten vier Jahrzehnten schaffte es in unserem Haus ein einziger Bock – einer aus der Steiermark – an die Wand. Er bedeutet mir sehr viel, weil ich jenen noblen Gönner, der mich einlud, ganz besonders schätze. Und die Landschaft nahe der Riegersburg war so ganz anders als die Landschaften, in denen ich bis dahin zu tun hatte –

einfach liebenswert!

Die vielen „Leidensgenossen“ dieses Bockes, die mir in den letzten Jahrzehnten meiner Mordlust (mindestens fünf geharnischte Leserreaktionen …) zum Opfer fielen, ruhen in Kartons. Manche wurden verschenkt. Platz wäre nur noch im Schlafzimmer und auf der Toilette … Was also spricht dagegen, gerne auf „Wildbret“ auszuweichen? Es gibt so viele Jäger, junge und alte, die jagdlich weniger gesegnet waren und sich über einen Rehbock mehr freuen als über ein Kitz oder eine Geiß. Sollen sie –

meine Gefühle und Wertungen waren in jungen Jahren dieselben. Selbst die überfahrenen Jahrlinge mussten an die Wand!

Die Stille der frühen Stunde war vorbei. Hinterm Wald läuteten Kirchenglocken – sechs Uhr. Um halb acht wollte man mich abholen. Längst hatte der im ersten Morgenlicht so fleißige Wachtelhahn Feierabend gemacht. Pendler fuhren zur Arbeit. Erste Traktoren aufjaulend irgendwo im Gehügel. Die erste „corona-selten“ gewordene Boeing am Himmel, schon tief im Landeanflug. Schmaler Kondensstreifen, der, sich rasch auflösend, weiterhin gutes Wetter verkündete. Irgendwo sich wiederholend eine nervige Autohupe, die zum Aufbruch eines Langschläfers mahnen mochte.

Und dann – wie aus dem Nichts – kam eine Rotte Spätheimkehrer durch die taunasse Wiese, direkt auf meinen Sitz zu. Eine Bache war’s und hinter ihr fünf noch gestreifte Frischlinge! Sie mussten sich in der Nacht weit hinausgewagt haben und wurden zu fortgeschrittener Stunde vom Tageslicht überrascht. Vielleicht hatten sie sich auch in einem der schmalen Schilfstreifen eingeschoben und waren gestört worden. Längst hatte sich das Schwarzwild mit der immer intensiver werdenden Landeskultur arrangiert. Längst gab es Feldreviere, in denen es zum Standwild geworden war. Ein paar Hecken abseits der Wege, ein paar noch nicht jeder Begleitvegetation beraubte Gräben und von Mai bis November der die Landschaft verschlingende Mais …

Was ich getan hätte, wär‘s mein Revier gewesen, ob ich aufdiktierter Pflicht und durchaus Vernunft gefolgt wäre oder schlicht stillvergnügt geschaut und auf eine spätere Begegnung gehofft hätte? Ich musste mir die Frage nicht beantworten, war Gast. Ich wusste, wie man die Dinge hier sah, und war somit jeder eigenmächtigen Entscheidung enthoben. Keine 20 Meter neben mir verschwand die kleine Familie im Wald.

Wir schrieben den 21. Juni. Später berichtete der mich abholende Jäger, in den Abendnachrichten des deutschen Fernsehens hätte er Bilder von der Regenbogenparade in Wien gesehen. 150.000 Menschen sollen es gewesen sein. Der Kanzler hatte am Vortag entschieden, es gelte für diese Veranstaltung keine Maskenpflicht …

„Mit so was musst bei unserm auch rechnen“, war der trockene Kommentar meines Begleiters. Später, ehe ich mich an den Frühstückstisch setzte, kurzer Anruf bei meiner Frau. Alles in Ordnung? „Ja, stell dir vor, am Freitagabend ließen sich sechs Störche auf der große Föhre im Garten nieder!“ Unser Dorf liegt knapp 600 Meter hoch. Das ist für Störche schon grenzwertig. Und um es kurz zu machen, die Störche blieben bis zum Abflug ins Winterquartier in Nötsch, pendelten zwischen unseren Föhren und den Fichten vom Hans Peter. Ein Storch wurde Solist, begrüßte in der Früh mit Geklapper am Bahnhof all jene, die zur Arbeit fuhren.

Das Dorf war schon in Sicht, als mein Begleiter den Fuß vom Gas nahm und mich auf ein Reh aufmerksam machte. Kaum 100 Meter entfernt äste in einer Streuobstwiese ein Bock – ein Allerweltsrehbock. Ob ich vorsichtig aussteigen und auf dem Dach auflegen wolle? Nein, ich wollte nicht. Früher, ja früher mit alljährlich hohem Abschussauftrag hätte ich es getan. Aber jetzt, wo man zum Gast ab- oder aufgestiegen war, je nach momentaner Philosophie? Alles wäre zur Hektik geraten: das Versorgen des Bockes, das Frühstück, mein Zusammenpacken und mein Aufbruch in Richtung Kärnten.

Ich war zufrieden, hatte die taufrische Nachtluft geatmet, hatte gefröstelt und über jenen Zeitgenossen gelächelt, der sich am Vorabend so rührend Gedanken über meine Weidgerechtigkeit und meine vermeintliche Aversion gegen Trophäen gemacht hatte. Und da war ja noch jener Wachtelhahn, dessen Ruf heute fast so selten zu hören ist wie das Kullern der Spielhahnen. Nicht zu vergessen die Begegnung mit der Bache und ihren gestreiften Kindern. Ich war emotional satt!

Bruno Hespeler

Jagdkultur

Geweihleuchter der besonderen Art

Die sogenannten Lusterweibln – in Deutschland auch Lüsterweibchen genannt – zählen wohl zu den exklusivsten Formen eines Geweihleuchters. Woher aber kommen diese stilvollen Kronleuchter? ANBLICK-Reporter Herbert Trummler machte sich auf eine Spurensuche.

Im Revier

Zwischen Bären und Wölfen

Bereits ein bis zwei Fahrstunden südlich von Österreich gibt es Reviere, in denen sowohl Bären als auch Wölfe Dauergäste sind. Das Zusammenleben zwischen Mensch und Wildtier erfolgt keineswegs konfliktfrei, aber es hat Tradition.

Waffe, Schuss & Optik

„Wir verkaufen eigentlich zu billig!“

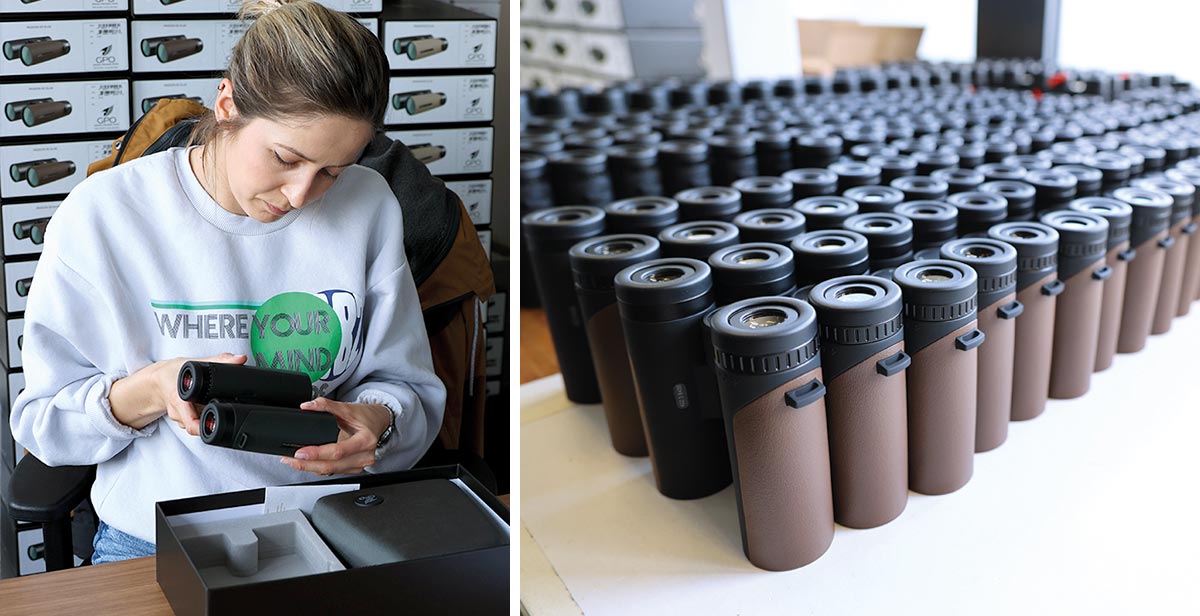

Der Hauptsitz von German Precision Optics – GPO befindet sich am Ammersee, ganz in der Nähe von München. Gründer und Eigentümer ist Richard Schmidt und seine Strategie ist klar: in jedem Segment 20 bis 30 Prozent preiswerter sein als der Mitbewerb, um schnell Marktanteile zu generieren.

Zurzeit ist einiges im Umbruch, auch im Bereich der Jagdoptik. Nicht nur dass klassische optische Systeme sukzessive durch digitale Lösungen ersetzt werden, auch bei den Anbietern tut sich einiges. Ein Newcomer in dem Segment ist German Precision Optics – kurz GPO. Das Unternehmen gibt es zwar erst seit 2015, doch es kann bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken.

Selbst ist der Mann

Gründer und Mehrheitseigentümer des Optikherstellers ist Richard Schmidt: „99 Prozent gehören mir, doch ein Prozent auch meiner Frau“, so der engagierte Bayer schmunzelnd im Gespräch. Zuvor war er in der Führungsebene bei Siemens und dann als Geschäftsführer bei der Carl Zeiss Sports Optics tätig, bevor er sich selbstständig machte. „Nach meiner beruflichen Karriere in Großkonzernen wollte ich einmal alleine verantwortlich sein“, meint er zu den Beweggründen für seinen Entschluss, GPO auf die Beine zu stellen. Und er wollte mit einer möglichst schlanken Struktur und ausgewählten Branchenexperten schnell und effizient zu Entscheidungen und Lösungen kommen, um wettbewerbsfähig zu sein.

Zu Beginn ging es einmal darum, am Markt Fuß zu fassen, was über den OEM-Bereich auch rasch gelang. Original Equipment Manufacturer wie GPO stellen Produkte oder Komponenten für Drittanbieter her, die jedoch nicht unter der Eigenmarke vertrieben werden. Parallel dazu wurden Ferngläser und Zielfernrohre aber auch schon unter der Marke GPO verkauft, mittlerweile ist dies das Hauptgeschäft. Und das läuft so erfolgreich, dass 2021 eine Umsatzsteigerung um beinahe 50 Prozent auf rund sieben Millionen Euro Gruppenumsatz erreicht werden konnte. Hätte es keine Lieferengpässe gegeben, wäre das Ergebnis noch besser ausgefallen.

Globales Netz

Am Stammsitz von GPO in Inning am Ammersee wird alles entwickelt, wobei Firmenchef Schmidt selbst tief in die technischen Belange verstrickt ist: „Wir arbeiten langfristig mit Partnern zusammen und helfen ihnen dabei, etablierte Produkte besser zu bauen – und das weltweit.“ So werden etwa die von GPO entwickelten Faserabsehen oder die mikroprozessorgesteuerten Beleuchtungssteuerungen für die Zielfernrohre in Deutschland gefertigt, die Spritzgussformen für die Magnesiumgehäuse kommen zu 100 % aus Japan, anderes stammt aus Shanghai oder anderen Teilen der Welt. „Man muss sich schon im Klaren darüber sein, dass man in Mitteleuropa keine Fernoptik für unter 500,- Euro fertigen kann“, erläutert Richard Schmidt. „Mit Herstellern aus Fernost zu kooperieren ist alternativlos, wenn man wettbewerbsfähig sein will. Die Kehrseite können allerdings Lieferengpässe sein, wie beispielsweise gerade jetzt, da Shanghai seit Wochen im Lockdown feststeckt und Fabriken geschlossen sind.“

Qualitätssicherung in Bayern

Ein Alleinstellungsmerkmal von GPO ist, dass alle Ferngläser, Zielfernrohre und Entfernungsmesser quasi in Großpackungen nach Inning am Ammersee geliefert werden. Erst hier erfolgt bei jedem einzelnen Gerät die Endkontrolle. „Je nach Charge rechnen wir mit einem Ausschuss von 2 bis 20 Prozent“, rechnet GPO-Gründer Schmidt vor. „Wenn es sich nur um kleine Mängel handelt, können wir diese teilweise vor Ort beheben, der Rest geht zurück ins Werk, um dort repariert zu werden. Deshalb bewegt sich die Rücklaufquote fehlerhafter Geräte vom Markt nur im Promillebereich. Und selbst da sind wir sehr kulant. Bei Mängeln tauschen wir das Gerät des Endkunden prompt gegen ein Neugerät um, wenn die Schäden nicht durch mutwillige Beschädigung entstanden sind.“

Auch die Verpackung und die Auslieferung erfolgen in der Zentrale in Süddeutschland, wobei auch hier die Ziele klar definiert sind. „Wir messen der Out-of-Box-Experience große Bedeutung bei“, so Schmidt, der sich auch hier mit den ganz Großen misst. Die Verpackung beispielsweise orientiert sich am Qualitätsniveau desselben Herstellers, der die bekannte IT-Marke mit dem Apfel im Logo beliefert: das Innenleben wasserstrahlgeschnitten und ebenfalls aus Deutschland. Aber auch der Designsprache kommt große Bedeutung zu: „Wenn ich einen Dreier-BMW kaufe, dann soll er auch zum Fünfer passen. Und ich will ihn nicht nur an dem weiß-blauen Logo erkennen, sondern auch am Außenspiegel“, formuliert Schmidt seinen bildhaften Vergleich. Aus diesem Grund finden sich dieselben Designelemente durchgängig im gesamten Produktportfolio von GPO.

Billiger, aber besser als die Konkurrenz