Archiv 2023

Jagderlebnis

Meine Jagdgast-Trilogie

Als Jagdgast in fremden Revieren werden einem oft Jagderlebnisse zuteil, die unvergessen bleiben. Umgekehrt verhält es sich nicht unähnlich. Als Pirschführer könnte man ganze Bücher mit Anekdoten füllen, die einem mit Gastjägern widerfahren. Gerd H. Meyden lässt uns an seinen einprägsamsten Erlebnissen teilhaben.

Mein Freund Peter ist ein viel beschäftigter Mensch. Er hat ein wildromantisches, großes Revier in den Salzburger Alpen und oftmals zu wenig Zeit dafür. Seine Gastfreundschaft bringt ihn häufig in Terminschwierigkeiten und so kümmere ich mich des Öfteren und gerne um seine Jagdgäste.

Im holden Hahnenmonat Mai kam ein Jagdfreund vom Oberrhein auf einen Spielhahn. Ich kannte ihn bereits von den dortigen Fasanenjagden als brillanten Schützen und tadellosen Jäger. Zum Balzplatz führte ein weiter, mühevoller Weg, den uns ein befreundeter Almbauer mit seinem Traktor verkürzen sollte. In stockfinsterer Nacht trafen wir diesen am vereinbarten Treffpunkt, einer mehrhundertjährigen Lärche. Beim Umsteigen vom Auto zum Bulldog fiel mir das Gewehr des Freundes auf: eine schlanke, bildschöne, sündteure Purdey „Side-by-Side“, Kaliber 20.

„Das“, sagte ich dem Jagdgast, „ist eine ideale Flinte für Hähne, aber nicht für Hahnen. Nimm lieber meine bewährte Büchsflinte, da hast du zusätzlich noch die Vollmantel-Kugel für einen eventuellen weiten Schuss.“ Prüfend nahm er meine Waffe, lehnte seine edle Engländerin an den Lärchbaum und backte probeweise an. Zufrieden hängte er sich die Kombinierte um. Unser vorerst motorisierter Aufstieg führte uns tuckernd und schüttelnd bergan. Die letzte Wegstrecke stapften wir mühselig, immer wieder einbrechend, durch körnigen Firnschnee zum Schirm. Doch unserem Morgenansitz war kein Erfolg beschieden. Ein ständig über dem Tanzplatz der Hahnen kreisender Steinadler war uns als Mitbewerber im Wege. Die schwarz-weißen Ritter blieben im sicheren Schutz der Latschenwildnis.

Bald packten wir zusammen. Am Heimweg, schon im Bereich des beginnenden Bergwaldes, hörten wir das Gurgeln und Blasen eines Spielhahns. Nur so zum Spaß blies ich ihn an: „Tschiu-chuii!“

Und, kaum zu glauben, ein scharfes Purren der Schwingen und schon fiel der Sänger direkt über uns auf einer dürren Lärche zur Sonnenbalz ein.

Eh ich zu irgendeiner Handlung fähig war, nur einen Wimpernschlag später, krachte neben mir der Schuss des Freundes und der Hahn fiel steintot in den weichen Frühjahrsschnee. Eine solch blitzartige Reaktion bringt nur ein exzellenter Flugwildschütze zustande.

Wie die Schulbuben fielen wir uns lachend um den Hals. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Sein einziger Morgen, und dann auch noch ein starker, alter Hahn mit beiderseits vier breiten Krummen in der stahlblau schimmernden Schar! Freudetrunken stiegen wir zu Tal.

In unserer Herberge, einem kleinen Berggasthof, angekommen, war nun ein festliches Schmausen und Zechen fällig. Der Wirt musste im Keller nach Sekt suchen und alle im Hause sollten wacker mithalten. So nach der zweiten, dritten Flasche polterte ein Holzer in die Gaststube. Er hielt einen Gegenstand hinter seinem Rücken verborgen. „Ihr Jager, braucht’s vielleicht einen alten Zwilling?“ Sprach’s und präsentierte die am Lärchbaum vergessene Purdey-Flinte. Mein Freund wurde leichenblass und augenblicklich stocknüchtern. Die teure Flinte seines Vaters! Die Nummer eins der Schwesterflinten! Das freudig begrüßte Wiedererscheinen der edlen Lady aus englischem Flinten-Adel brachte die Feier auf den Höhepunkt. Der kam, als der junge Jäger vom Rhein mit der stämmigen Wirtin Landler tanzte. Aber dafür war ich nimmer zuständig.

Szenenwechsel. Von anderem Kaliber war jener Gast, den mein Freund aus besonderen Gründen auf einen Sommergams eingeladen hatte. Der Peter kannte ihn nur von einem Golfturnier und konnte mir wenig über die jägerischen Qualitäten des Herrn aus Hamburg sagen ...

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Jagd heute

Wie aus Wildschweinen Nachttiere wurden

Wildschweine sind keine reinen Nachttiere, wie beispielsweise Fledermäuse. Grundsätzlich würden sie auch tagsüber aktiv sein. In einer intensiv genutzten Kulturlandschaft kommt es allerdings zu Verhaltensanpassungen von Schwarzwild. Die Ursachen dafür beleuchtete Konstantin Börner.

Jagdkultur

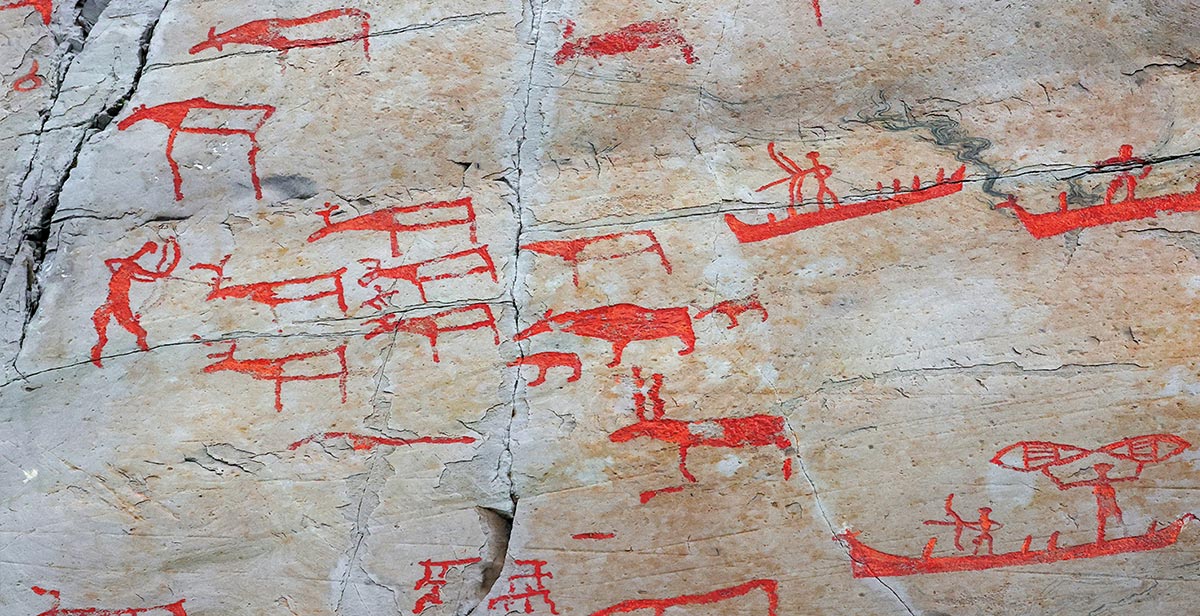

Steinzeitliche Felskunst im norwegischen Alta

Ein Jahrtausend lang in Felsen geritzt, geben uns die Zeichnungen der Komsa-Kultur tiefe Einblicke in das Leben der Steinzeitjäger. Sie bauten Zäune zur Rentierjagd und verehrten Bären und Elche, während sie daneben von filigranen Nussschalen aus Hunderte Kilo schwere Heilbutte fingen.

Nachdem Skandinavien über Zehntausende von Jahren von kilometerdicken Gletschern bedeckt war, die sich am Höhepunkt der Eiszeit sogar bis weit nach Norddeutschland vorschoben, setzte am Ende der letzten Kaltzeit ein dramatischer Wandel ein, der, bedingt durch eine anhaltende Klimaerwärmung, zunächst die Küsten, dann die Fjorde und schließlich auch das Landesinnere der Finnmark vom Eis befreite. Während sich die Menschen in Zentraleuropa in der Folge mit der Rückkehr des Waldes und den damit einhergehenden gravierenden Umweltveränderungen konfrontiert sahen, herrschen im hohen Norden Skandinaviens selbst heute noch Bedingungen, die zumindest teilweise mit jener eiszeitlichen „Parktundra“ vergleichbar sind, die das Leben der Menschen in West- und Zentraleuropa über die Jahrtausende während der letzten Kaltzeit prägte.

Im Zuge der nacheiszeitlichen Klimaerwärmung finden sich in Nordnorwegen erste Zeugnisse menschlicher Spuren am Fuße des Komsafjellet in der Nähe von Alta. Diese heute als „Komsa-Kultur“ bezeichneten Siedlungsreste weisen ein Alter von rund 10.000 Jahren auf. Es handelte sich zweifellos um Jäger- und Sammlergesellschaften, deren Überreste nun in den folgenden Phasen der mittleren sowie der Jungsteinzeit in zahlreichen Meeresbuchten gefunden wurden. Schließlich kommt es, beginnend vor ungefähr 6.000 Jahren, über einen Zeitraum bis etwa 500 vor Christus zur Entstehung zahlreicher Felsbilder im Bereich der gesamten „Nordkalotte“, also von Nordnorwegen über das nördliche Schweden und Finnland bis hin zur heute russischen Halbinsel Kola. Besonders außergewöhnlich sind dabei die Felsgravierungen in der nordnorwegischen Region um die Stadt Alta. Der Lokalbevölkerung wohl schon länger bekannt, wurde die Wissenschaft erst ab den 1970ern auf die steinzeitliche Felskunst aufmerksam. Neben einigen wenigen meist verborgenen Felsmalereien bestechen vor allem die Gravierungen durch ihre Vielfalt, den Formenreichtum der Abbildungen und die gut sichtbare Darstellung an frei liegenden Uferfelsen. Die mehr als 6.000 Einzeldarstellungen finden sich dabei, in mehreren Feldern angeordnet, über das gesamte Gebiet verteilt, wobei die größte Fläche mit Felsbildkunst im inneren Teil des Altafjords liegt.

Weiterlesen ... in der aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Waffe, Schuss & Optik

Leicht, robust, langlebig

Überwiegend aus Titan besteht der neue Schalldämpfer STI 3D des fränkischen Herstellers Recknagel. Hohe Schalldruckreduktion, geringes Gewicht, kurze Bauweise und fehlender „First round pop“ lassen aufhorchen. Wir haben ihn in der Praxis und auf dem Schießstand erprobt.

Im Revier

Beherzt Rehwild jagen

Warum das Wald und Wild zugutekommt. Gedanken zur Rehwildhege mit der Büchse von Andreas Haußer.

Viel Fallwild und kümmerndes Rehwild deuten darauf hin, dass der Bestand bei den Rehen im eigenen Revier zu hoch ist. Es liegt an den Jägern, das zu ändern. Nutznießer sind auf lange Sicht alle Beteiligten, auch wenn das anfangs widersprüchlich erscheint.

Die Hegejagd unserer Vorfahren, wie sie noch im letzten Jahrhundert auf starke Trophäen, viel Wild und damit Anblick im Revier und Schonung der weiblichen Stücke fokussiert war, ist seit Langem nicht mehr zeitgemäß. Mehr noch: Ein zu hoher Rehwildbestand führt zu ökologisch und ökonomisch untragbaren Verbissbelastungen in den Wäldern, erhöhten Verkehrsunfällen und einer Verschwendung des wertvollen Lebensmittels Wildbret. Durch eine ökosystemgerechte Jagd auf der Grundlage moderner Bejagungsstrategien soll erreicht werden, dass Wald und Wild zusammenpassen.

Wie viele Rehe verträgt mein Revier?

Zugegeben, es ist für den Jagdausübungsberechtigten und in der Regel Nicht-Forstwirt zunächst nicht einfach, die Verbissproblematik in ihren Auswirkungen richtig einzuschätzen. Auch ist am Anfang zu bedenken, dass die Biotopkapazität vom Lebensraum des Wildes abhängt. In einem Altersklassenwald mit monotonen Fichten-Stangenhölzern können weniger Rehe Äsung und Deckung finden als in einem strukturreichen Dauerwald mit flächendeckend üppiger Kraut- und Strauchschicht. Und es gelten für den Jagdpraktiker die folgenden Kriterien, die zeigen können, ob zu viele Rehe im Revier sind oder nicht:

– Auf Waldlichtungen, wo Eichen stehen, wächst keine Naturverjüngung bei dieser Baumart, obwohl Alteichen in den angrenzenden Beständen vorhanden sind.

– Auf Wiesen in Waldregionen sind regelmäßig viele Rehe zu beobachten, was als ein Indikator für das Überschreiten der waldbaulich und ökologisch tragbaren Wilddichte gewertet werden kann.

– Das Rehwild selbst zeigt an, dass zu viele Artgenossen auf einem begrenzten Raum leben: kümmernde Stücke, Befall mit Rachendasseln, Durchfall und geringe durchschnittliche Körpergewichte.

– Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kollisionen deutet auch auf erhöhte Wildbestände hin. Umgekehrt zeigt die Erfahrung, dass in Regionen mit konsequenter Rehwildbejagung und angepassten Wilddichten so gut wie keine Verkehrsunfälle mit Rehen passieren.

Fakt ist, es gibt in vielen Revieren zu viele Rehe. Gerade weil unsere kleinste Schalenwildart ein Konzentrat-Selektierer ist und gerne die jungen Triebe verbeißt, sollte eine konsequente Bejagung erfolgen. Das ist durchaus mit den jahrhundertealten Grundsätzen der Weidgerechtigkeit vereinbar, denn es gilt, mit sicherer Hand Beute zu machen und wertvolles, sauber geschossenes Wildbret zu gewinnen. Dem stehen die Grundsätze einer modernen Bejagungsstrategie nicht entgegen. Die meisten Jägerinnen und Weidgenossen sind sicherlich bereit, sich die aktuellen Erkenntnisse aus Wildökologie und Waldforschung durch Weiterbildung anzueignen.

Was tun?

Weg von der klassischen Hegejagd zu neuen, effektiven Jagdmethoden. Wenn der Rehwildbestand auf eine biotopverträgliche Dichte gebracht oder gar auf eine waldverträgliche Stückzahl reduziert werden soll, werden in den meisten Revieren in der Regel doppelt bis fünfmal so viele Rehe geschossen werden müssen. Dabei kommt uns entgegen, dass das Rehwild jagdwirtschaftlich einfacher als z. B. Rotwild zu hegen ist ...

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Jagd heute

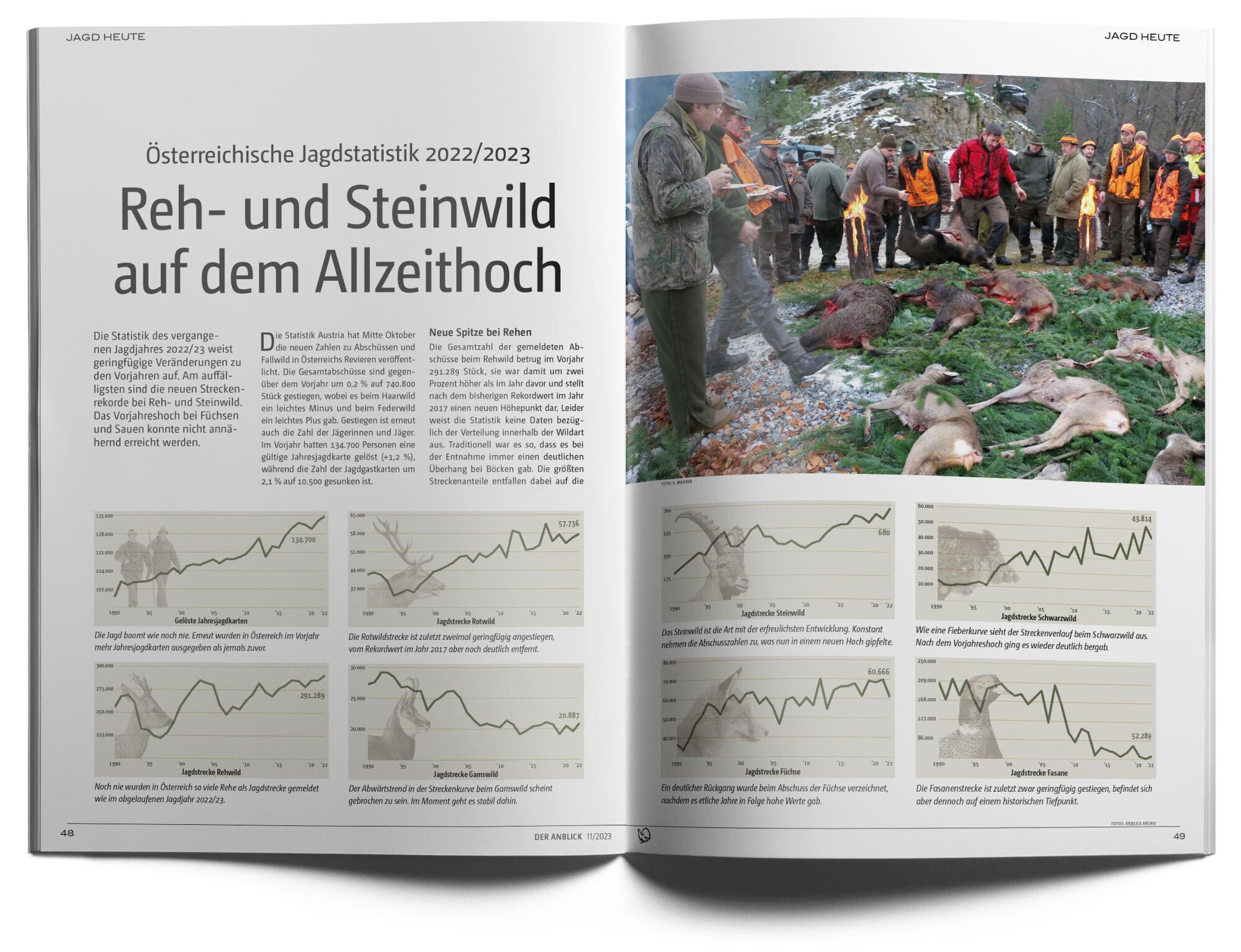

Reh- und Steinwild auf dem Allzeithoch

Die Statistik des vergangenen Jagdjahres 2022/23 weist geringfügige Veränderungen zu den Vorjahren auf. Am auffälligsten sind die neuen Streckenrekorde bei Reh- und Steinwild. Das Vorjahreshoch bei Füchsen und Sauen konnte nicht annähernd erreicht werden.

Praxiswissen für Revierbetreuer

Wo stecken die Sauen im Herbst und Winter?

Wo stecken die Sauen zur Drückjagdzeit? Das ist die Schlüsselfrage, die jeden Jagdleiter umtreibt, der zur Bewegungsjagd einlädt. Schließlich laufen die Vorbereitungen dazu wochenlang und eine möglichst erfolgreiche Strecke ist das angestrebte Ziel.

Die Jahreszeit, der allgemeine Zustand der Vegetation und insbesondere die Witterung sowie die Ruhe im Revier sind wesentliche Parameter dafür, für welchen Einstand sich die Sauen entscheiden. In Revieren mit überwiegendem Feldanteil macht es keinen Sinn, in den Waldteilen früh terminierte Drückjagden anzusetzen, wenn noch weite Teile an Mais oder sehr hohen Zwischenfruchtbeständen stehen, wohin die Sauen ausweichen können und werden. Erst wenn hier die Feldflächen abgeerntet und die riesigen Senf- und Ölrettichflächen gemulcht oder vom Schnee platt gedrückt sind, können wir die Sauen im Wald erwarten.

Abneigung gegen Sauwetter

Stehen in den Herbst- und Wintermonaten den Sauen nur dauerhafte Strukturen als Einstand zur Verfügung, erleichtert sich so manches. Ein anderer wichtiger Umstand ist das Wetter, das man unbedingt ins Kalkül ziehen muss. Insbesondere spielt für das Schwarzwild die wärmende Wintersonne eine entscheidende Rolle. Sauen sind sehr wärmeliebend und nutzen die wenigen Stunden, in denen sie die Sonnenstrahlen tanken können. Ist zudem im Revier die nötige Ruhe gegeben, trifft man sie an solchen Tagen häufiger in den vergrasten, offenen Strukturen an als in dunklen, kalten, aber dichten Dickungen. In Mittelgebirgen nehmen sie sogar deshalb höher gelegene Revierteile an. Ähnlich verhalten sie sich an Nebeltagen, wo sich der unangenehm feuchte, kalte Schleier zäh in den Hängen hält oder in die Tallagen drückt. Bevorzugt werden jetzt zudem die höheren Südhänge gewählt, wo selbst an Nebeltagen noch mit der Wintersonne zu rechnen ist. Ähnlich verhält es sich im kupierten Gelände mit stärkerem Wind. Die Sauen weichen ihm immer aus und suchen den Tageseinstand auf der windabgewandten und geschützten Seite.

Was Sauen in ihrem Einstand überhaupt nicht mögen, ist Regen oder tropfender Nassschnee, der sich in den Kesseln sammelt. An solchen Tagen kann es passieren, dass sie sehr rege sind und sich nur lose in dichte Stangenhölzer stellen oder wirklich dichte Strukturen aufsuchen. Fällt der erste mächtige Neuschnee im Jahr, verhalten sie sich ähnlich wie an heftigen Regentagen und suchen auch hier dichte Einstände auf, die über genügend trockene Plätze verfügen. Dort lässt sich das Schwarzwild dann regelrecht einschneien und bewegt sich über Tage nicht oder nur innerhalb des Einstandes. Weite Wechsel durch das Revier werden nicht angenommen, zumal es ihnen sicherlich auch nachts zu hell und unsicher ist. Erst nach Tagen werden die Kreise weiter, wenn sie der Hunger antreibt.

Was jetzt die Wahl der im Revier vorhandenen Einstandsmöglichkeiten betrifft, scheint es bei den Sauen oftmals regelrechte Vorlieben zu geben, wo sich bestimmte Bachen als Leittiere mit ihren Rotten hingezogen fühlen. Zudem passen sie sich auch den vor Ort verfügbaren Optionen an, da Sauen entgegen früherer Meinung meist standorttreuer sind als angenommen. Daher müssen sie häufig mit dem vorliebnehmen, was sie vor Ort antreffen. Dennoch sind die beliebtesten Einstände mit längerer Verfügbarkeit im winterlichen Revier Schilfbestände, Nadelholzdickungen, Laubholzdickungen, Schwarzdornbestände, Brombeere und Ginster.

Undurchdringliche Schilfbestände

Schilfbestände sind beim Schwarzwild aus verschiedenen Gründen stark bevorzugte Tageseinstände. Hier findet es in den überall stark beunruhigten Revieren die für sich notwendige Ruhe. Zudem ist es auf das Vorhandensein von Wasser angewiesen, was es im direkten Umfeld für gewöhnlich reichlich antrifft. Und dabei reichen ihm sogar wenige Hundert Quadratmeter aus, sofern dort die nötige Ruhe herrscht. Schwarzwild ist sehr auf die eigene Sicherheit bedacht und reagiert bei Störungen meist sensibel. Schilfbestände sind mit rund vier Metern sehr hoch und extrem dicht. Die Schilfstängel sind zudem hart und stellen für Mensch und Hund eine Herausforderung dar ...

Weiterlesen ... in der aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Im Revier

Im Rausch der Sinne

Bewusst oder auch unbewusst nehmen Tiere berauschende Substanzen zu sich. Diese können Giftpflanzen entstammen oder sich bei der Vergärung zuckerhaltiger Pflanzensäfte bilden. In beiden Fällen entfalten die Substanzen bei Tieren eine ähnliche Wirkung wie beim Menschen.

Im Revier

Bleifrei auf Wasserwild

Seit 2012 dürfen bei der Jagd auf Wasserwild in Österreich ausschließlich bleifreie Schrote verwendet werden. Das Revierpersonal der Esterhazy Privatstiftungen hat sich seither viel Fachwissen zu diesem Thema angeeignet und räumt damit viele Vorurteile aus dem Weg.

Bereits seit dem Jahr 2012 dürfen Wildenten, Wildgänse und anderes Wasserwild in Österreich nicht mehr mit Bleischroten bejagt werden. Neu ist seit heuer, dass dieses Verbot ganz generell für alle Wildarten auch auf den Bereich von stehenden und fließenden Gewässern mit einer 100-Meter-Pufferzone ausgeweitet wurde. Was für viele einem Aus der traditionellen Flintenjagd gleichkommt, ist in Wahrheit nur eine Umstellung der Jagdtechnik. In Teilen Nordamerikas, Skandinaviens oder auch rund um den Neusiedler See jagt man seit Jahren bleifrei, ohne dabei übertriebene Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Der Jagdbetrieb Pannatura der Esterhazy Privatstiftungen gilt zu Recht als nationaler Leitbetrieb. Ein Teil der Revierflächen liegt zudem in sensiblen Gebieten rund um den Neusiedler See, wo auch das Naturschutzgebiet Lange Lacke beheimatet ist. Außerdem heftet sich der Land- und Forstbetrieb auf die Fahnen, besonders umweltfreundlich zu wirtschaften, was natürlich beinhaltet, sich an gebotene Umweltauf-lagen zu halten oder diese intern sogar noch zu übertreffen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigte ein Besuch im Revier Purbach am Westufer des Neusiedler Sees bei Jagdbetriebsleiter David Simon und Berufsjäger Philipp Koch – beide ausgebildete Förster. Entlang der Wulka und im Schilfgürtel des Neusiedler Sees haben sie auf den Punkt gebracht, was der Bleiverzicht auf der Jagd tatsächlich bedeutet.

Exklusiv am Entenstrich

Das Nordburgenland mit seinem Steppensee und den zahlreichen Lacken ist weltbekannt für seinen Artenreichtum, der nicht zuletzt vom Vogelzug geprägt ist. Durchzügler von Nord und Süd machen hier Rast, aber auch Standvögel bereichern die Fauna der Reviere. Nur in der Kern- und Bewahrungszone des Nationalparks wird nicht gejagt, doch das einzigartige Feuchtgebiet, das sich bis weit hinein nach Ungarn erstreckt, ist sonst ein attraktives Jagdgebiet. Schalenwildjäger kommen hier voll auf ihre Rechnung, wirklich einzigartig ist der Entenstrich, den es in Österreich in dieser Form sonst nirgends gibt.

ANBLICK: Nicht dass wir das jetzt wollten. Aber gäbe es heuer noch die Möglichkeit zur Bejagung von Enten?

David Simon: Für heuer gibt es leider keine freie Option mehr, aber grundsätzlich ja. Der Jagdbetrieb Pannatura bietet vielfältige Reviere mit der Möglichkeit der Bejagung von Wasserwild.

ANBLICK: Was wären die Bedingungen?

David Simon: Das Revier samt Infrastruktur wird zur Verfügung gestellt. Als Jagdkunde kann man sich voll auf die Jagd konzentrieren. Bei Esterhazy gilt allerdings bereits seit Inkrafttreten des Bleiverbots, dass dieses auch tatsächlich eingehalten wird. Alternativen herzeigen und weiterhin Blei verschießen war hier nie eine Option. Selbstverständlich kontrollieren wir, was verschossen wird.

ANBLICK: Und wenn ich als Jäger keine Alternativmunition mitführe?

David Simon: Wir stellen Munition mit Weicheisenschroten – alias Stahlschrot –

gegen Entgelt zur Verfügung. In Korngrößen bis 3,25 mm kann das aus jeder funktionierenden Flinte verschossen werden.

ANBLICK: Bismut oder Ähnliches auch?

David Simon: Nur Stahlschrot. Wir selbst haben auch nur damit Erfahrungen sammeln können und sind somit in der Lage, die Reichweite und Leistungsgrenze der Schützen bestmöglich einzuschätzen. Die teuren Alternativen verwenden wir aus Kostengründen nicht.

ANBLICK: Wird durch Stahlschrot alles besser?

David Simon (verzieht das Gesicht): Abgesehen von der Ballistik? Die verschossenen Kunststoffbecher sind allein schon ein Problem. Ein einzelner Becher wiegt um die drei Gramm. Bei zehn Schuss verteile ich also bereits so viel Kunststoff in der Umwelt, wie eine PET-Flasche wiegt!

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Im Revier

Gewässerrandstreifen wildfreundlich gestalten

Wo sich Gewässer wie Lebensadern durch die Landschaft schlängeln, ist die Welt noch in Ordnung. Wo das nicht mehr ist, wird gerade eifrig renaturiert. Im Fahrwasser dieser Entwicklung kann sich die Jagd engagieren.

Jagdkultur

Porchetta vom Frischling

Ob klassisch einfach, raffiniert italienisch oder mit herzhafter Pilzfüllung: Es gibt viele verschiedene Arten, wie man aus einem Frischlingsbauch eine wahre Köstlichkeit zaubern kann.

Waffe, Schuss & Optik

75 Jahre Nosler: Geschoße und mehr ...

John Nosler gründete 1948 ein Unternehmen für die Herstellung von Jagdgeschoßen. Die heutige Nosler Inc. ist allerdings viel mehr als nur ein Geschoßhersteller. Sie fertigt auch Kurz- und Langwaffenmunition sowie Repetierbüchsen und Pistolen für die Jagd.

John A. Nosler sen. jagte gerne im Westen Nordamerikas auf Elche, wenn er sich dies leisten konnte. Schon wegen des Fleisches für seine Familie, weniger der Trophäe wegen. John baute in jungen Jahren ein Transportunternehmen auf. Angefangen hat es mit einem alten Ford, mit dem er ins klimatisch begünstigte Kalifornien fuhr und Obst sowie Gemüse ins kältere Oregon zu Händlern brachte. Bald hatte er sich eine kleine Flotte von Fords und eine gut eingerichtete Reparaturwerkstätte erarbeitet. Bei einem Jagdausflug 1946 in Britisch-Kolumbien in Kanada beschoss er einen Elch mit seinem neuen Repetierer Winchester 70 in .300 H&H Magnum. Der schwere Trughirsch zeigte sich davon wenig beeindruckt und flüchtete zunächst nicht einmal. John schoss mehrere Schüsse aus sehr kurzer Distanz auf den starken Elch mit Lehmschild auf der Decke. Auf der Nachsuche kam das starke Wild nach Abgabe weiterer Schüsse endlich zur Strecke.

Selbst ist der Mann ...

John versuchte, die Ursache für die mangelnde Augenblickswirkung herauszufinden. Seiner Meinung nach lag sie am unzureichenden Teilmantelgeschoß mit sehr dünnem Mantel und der hohen Auftreffgeschwindigkeit aufgrund der kurzen Entfernung. Die Geschoße penetrierten nicht tief genug in den Wildkörper, lösten sich fast auf oder wurden platt gedrückt. Sie erreichten die Kammer nicht und blieben teils schon im Muskel sowie unter der Decke stecken. Noch auf der Rückfahrt nach Oregon zeichnete er in einem Coffeeshop einen Entwurf eines Zweikammergeschoßes auf ein Butterbrotpapier. Wieder zu Hause in Ashland angekommen, machte sich John Nosler viele Gedanken, wie man Jagdgeschoße verbessern könnte, damit sie auch in Magnumpatronen zuverlässig wirken. Seine theoretischen Überlegungen setzte er in die Praxis um.

Auf einer seiner Fahrten nach Kalifornien kauft er in L.A. eine Kupferrolle und Blei. Er begann, sein eigenes Geschoß zu entwickeln. Seine Autoreparaturwerkstatt in Ashland war mit Drehmaschine, Bohrer und anderen Werkzeugen gut ausgestattet. Er bohrte in die von der Kupferrolle geschnittenen kurzen Stücke vorne und hinten Löcher, ohne sie durchzubohren. Darin brachte er sein Blei unter. Mit selbst hergestellten Matrizen formte er das Geschoß und crimpte den Boden ein, so dass der hintere Bleikern gehalten wurde. Testbeschüsse mit .300 H&H Mag. sowie .30-06 Springfield machte er in nasse Telefonbücher, um Penetrationsvermögen und Geschoßdeformation sowie Restgewichte der aufgefangenen Geschoßreste festzustellen. John wollte kein Geschoß, das sich beim Beschuss starken, muskulösen Wildes praktisch auflöst und in viele Teile zerfällt, ohne dabei in der Kammer seine Wirkung zu entfalten. Möglichst große Tiefenwirkung sollte auch für Ausschuss und Schusszeichen sorgen.

Am Weg zum Nosler Partition

Das Geschoß musste somit einen stabilen, deformierten Restkörper aufweisen und zuverlässig im Wildkörper etwa auf den 1,5- bis zweifachen Kaliberdurchmesser deformieren. Keinesfalls sollte es den gesamten Bleikern verlieren, so wie dies oft bei einfachen Teilmantelgeschoßen der Fall ist. John setzte bei der Entwicklung auf ein Zweikammergeschoß mit einem etwa mittig durchgehenden Steg, der mit dem Geschoßmantel aus einem Stück besteht. Dieser Steg verhindert eine weitere Deformation und sorgt für einen soliden Restkörper im Ziel. Das Geschoß weist zwei Kammern im Mantel auf, die mit Bleikernen gefüllt werden. Nach vorne läuft der Mantel spitz zu, die Bleispitze steht etwas über den Mantel hinaus. Sie sorgt als Starter dafür, dass das Geschoß im Wildkörper deformiert und aufpilzt. Dabei schmiegt sich das Blei über den Mantel. Der Steg dient als zuverlässiger Stopper des Deformationsvorganges. In der hinteren Kammer wird von unten ein zweiter Bleikern eingesetzt. Er bleibt massestabil und sorgt in jedem Fall für ein probates Restgewicht. Grundsätzlich verliert das Partition – so wurde es von John Nosler bezeichnet – etwa ein Drittel an Gewicht im Wildkörper. Der Geschoßrestköper wiegt in etwa 65 bis 70 % vom Originalgewicht. Übrigens haben Versuche gezeigt, dass bei diesem Restgewicht von zwei Drittel vom Originalgewicht die Geschoßkörper am tiefsten penetrieren – jedenfalls tiefer als bei sehr hohen Restgewichten.

Von der Garagenfertigung zum großen Geschäft

Nachdem 1947 die ersten Partition-Geschoße fertig waren, brachen John Nosler und sein Freund Clarence Purdie nach Britisch-Kolumbien in Kanada auf. Jeder erlegte dort mit einem Schuss mit dem Partition einen Elch. Sie waren vom Geschoß begeistert. John verwendete wieder seine .300 H&H Magnum. Zurück in Ashland, begann er schließlich mit der Geschoßfertigung im kleineren Umfang, zusammen mit seiner Frau Louise und zwei Angestellten. Maschinen mussten angeschafft werden und natürlich wurden Händler für seine Geschoße gesucht. Aufgrund der hohen Zufriedenheit der Jäger mit dem Partition-Geschoß ging es schnell aufwärts mit der Nachfrage. In den Jagdmagazinen wurde darüber berichtet und bald konnte die kleine Firma die Nachfrage nicht mehr decken. John hatte sich für das Geschoßbusiness entschieden und das Truckinggeschäft aufgegeben. 1948 gründete er die Nosler Partition Bullet Company in Ashland im Bundesstaat Oregon in den USA.

Den ausführlichen Beitrag von Roland Zeitler finden Sie in unserer Oktober-Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Im Revier

Kahlwildjagen im Team

Jäger gelten in ihrem Tun als Einzelgänger, die ihre Erfolge ungern teilen. Die Jagd im Team kann ungleich erfolgversprechender sein. Zudem stärkt sie das Wir-Gefühl der beteiligten Personen.

Es ist ein großer Gewinn, wenn man an der Jagd beteiligte Personen wie Pirschbezirkler, Freunde oder gelegentliche Gäste in ein Team einbindet und das gemeinschaftliche Jagen, wie z. B. Sammelpirsch oder Sammelansitz, gemeinsam im mehr oder weniger festen Team immer weiter professionalisiert. Durch das Einbinden und Fördern eines Teams in die persönliche Jagdstrategie habe ich zum einen zuverlässige Helfer bei Revierarbeiten, zum anderen lerne ich die Stärken und Schwächer der Personen kennen und kann diese gezielt einsetzen, was mir eine höhere Effizienz bietet und der jeweiligen Person mehr Erfolg und Wertschätzung. Das schlägt sich bei richtiger Führung in höherer Arbeitsbereitschaft und Motivation nieder.

Auch der regelmäßige Dialog fördert das Verständnis für die Zielsetzung, die Ausgestaltung der Jagdstrategie und bietet einem die Möglichkeit, durch andere Ideen oder Kritik einen regelmäßigen Blick über den Tellerrand zu werfen und seine Strategie zu hinterfragen. Das ist nach meiner Erfahrung eine wichtige Voraussetzung, um eine Jagdstrategie immer wieder zu aktualisieren und zu verfeinern.

Neben den spontanen und kurzfristigen Gemeinschaftsaktionen sind die langfristig geplanten und vor allem organisierten Jagdwochenenden eine große Hilfe bei der Umsetzung aufwendiger Revierarbeiten und der Abschusserfüllung. Es sind immer wiederkehrende zeitliche Phasen im Jahr, bei denen man alleine nicht hinterherkommen würde. Wir haben zwei fest geplante Jagdwochen jedes Jahr: eine Anfang August beim Aufgang der Schusszeit auf Kahlwild, die andere zum Ende der Rotwildbrunft. Zusätzlich nutzen wir kurzfristige und daher auch kleinere Aktionen verteilt unter dem Jahr.

Kahlwildwoche Anfang August

Bei der ersten Jagdwoche, die abhängig von den Teammitgliedern zwischen erstem und achtem August für drei bis sieben Tage stattfindet, führen wir schwerpunktmäßig den Sammelansitz durch. Wir besetzen nach Möglichkeit immer zusammenhängende Plätze. Dies hat den großen Vorteil, dass Wild, das bei dem einen auskommt oder versucht auszuweichen, mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem anderen in Anblick kommt. Auch das Bergen ist in diesem Fall leichter und schneller zu organisieren. Zwischen dem Morgen- und dem Abendansitz werden in dieser Woche auch immer neue Plätze für das kommende Jagdjahr in den Bereichen angelegt, die in dieser Zeit für das Rotwild uninteressant sind. Gerade bei dieser Arbeit kommt es zwangsläufig zu den unterschiedlichen Ansichten und Überlegungen. Wir fragen uns: Warum hier? Welcher Sitz? Welche Position? Was muss freigeschnitten werden? Warum? Wie viel?

Aber auch das Erzählen ihrer Jagdgeschichten gibt jedem Beteiligten in dieser Woche Einblick in die oft unterschiedlichen Bewertungen und Sichtweisen. Auch handwerkliche Fähigkeiten des Einzelnen, wie z. B. Aufbrechen, Versorgen und Zerwirken von Wild oder das Bauen von sicheren und langlebigen Ansitzeinrichtungen, werden dabei immer wieder geschult und verbessert.

Nachlese im Oktober

In der zweiten Jagdwoche Ende Oktober findet vor allem die Nachlese durch Sammelansitz, Sammelpirsch, kleine Riegler oder Kombinationen daraus statt. Die Nachlese findet vor allem auf Flächen statt, die noch nicht den ausreichenden jagdlichen Erfolg gebracht haben oder an denen Kahlwild sich der Einzeljagd entzieht. Gerade bei diesen Aktionen bin ich auf absolut zuverlässige und mit dem Revier vertraute Personen angewiesen.

Die kleineren und übers Jahr verteilten Gemeinschaftsaktionen richten sich vor allem nach dem Wetter. Gerade ein Sammelansitz oder die Sammelpirsch beim ersten Schnee ist – im Gegensatz zu den Sammelansitzen im August – großräumig und voneinander getrennt. Dabei geht es darum, die guten Bedingungen auf breiter Fläche zu nutzen.

Meiner Erfahrung nach habe ich nicht nur einen persönlichen Vorteil bei der Jagd im Team durch die Produktivitätserhöhung meiner Arbeit, sondern bringe dadurch auch eine gewisse Professionalisierung in die private Jägerschaft und vor allem auch ein größeres Verständnis für das Handeln und die Ziele meines Betriebes. Dadurch erweitere ich den Personenkreis, der sachlich und fachlich in der Lage ist, für einen professionellen Jagdbetrieb in der Öffentlichkeit zu argumentieren.

Corbinian Kohn

Im Revier

Sauen mit Hirn kirren

Die Kirrjagd gilt als Wunderwaffe für die Schwarzwildjagd. Tatsächlich wird dabei ein erheblicher Teil der Strecke erlegt. Es gibt aber Kollateralschäden: Die Masse an zusätzlichem Futter lässt die Bestände nachweislich anwachsen und es gibt Wechselwirkungen mit anderem Wild. Diese Zusammenschau aus internationalen Studien legt nahe, wie man es vernünftig anlegt.

Im Revier

Nothilfe für die Fischerei

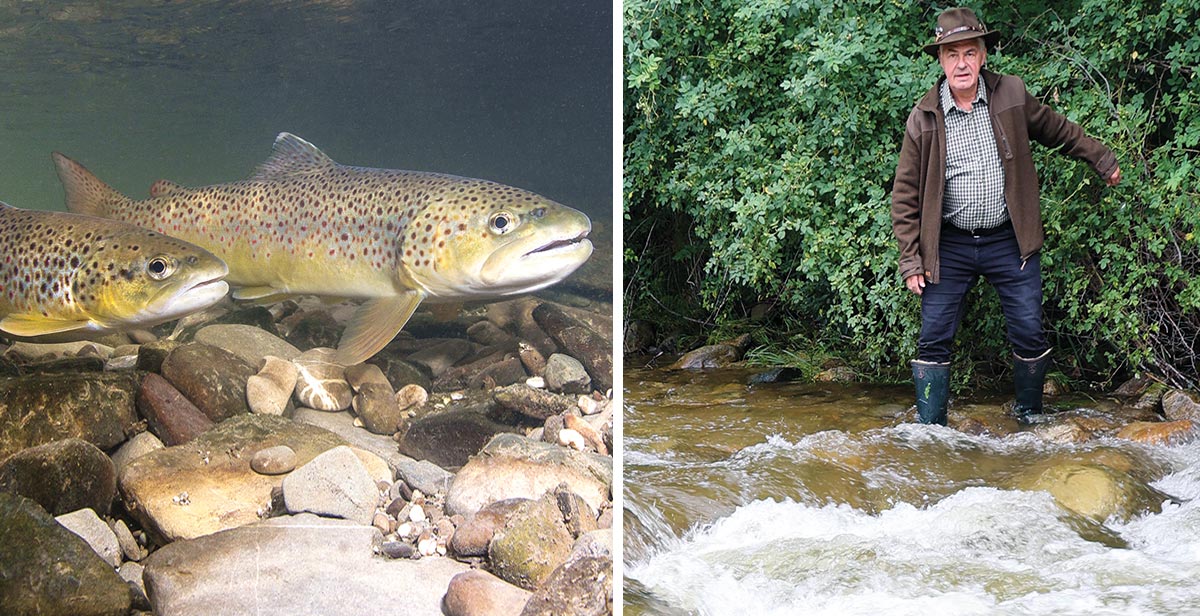

Durch die flächendeckende Präsenz der Fischräuber stehen die meisten Fließgewässer Österreichs enorm unter Druck. Anders als bei Teichanlagen sind Schutzmaßnahmen dort undurchführbar. An der Lavant in Kärnten versuchen Jäger und Fischer dennoch, den autochthonen Bachforellen Nothilfe zu leisten.

Als ich 2016 in Pension gegangen bin, wollte ich mich ganz der Fischerei widmen“, erzählt Florian Neuhäusel mit Wehmut. „Ich hab mir ganz genau überlegt, woran ich herumtüfteln werde. Und dann kommt dieses Viecherl und frisst mir alle Fische weg!“ Das massive Auftreten des Otters im oberen Lavanttal hat den Traum zerplatzen lassen wie eine Seifenblase. Daraufhin hat er die Jagdprüfung gemacht und jagt nun in der Gemeindejagd St. Peter mit – doch die Leidenschaft im eigenen Fischereirevier hat ihn nie losgelassen.

Als die Welt noch in Ordnung war ...

„Als Fischer haben wir uns selbst immer sehr zurückgehalten und nur mit Fliege oder Nymphe gefischt. In jedem großen Tumpf war damals ein ,Schatten‘, wie wir gesagt haben. Also eine Forelle mit 40, 45 cm, von der man meist nur einen Schatten gesehen hat, wenn sie sich für unsere Kunstköder interessiert hat. Aber gerade solche kapitalen Fische werten ein Fischwasser auf. Jeder will so einen haken. Das gelingt vielleicht einmal, aber dann werden sie immer vorsichtiger“, kommt Neuhäusel ins Schwärmen. Dass solche Fische zurückgesetzt werden, ist für ihn dabei eine Selbstverständlichkeit. „Die großen Fische braucht es zum Ablaichen, damit die Bestandspyramide aufrechtbleibt.“

Angesprochen auf die Problematik von „Catch & Release“, gibt er sich nachdenklich. Fische geraten während des Drills erwiesenermaßen in eine Stresssituation. „Ein Fisch an der Angel schwimmt immer mit aller Kraft gegen den Zug der Angelschnur, bis zur völligen Erschöpfung. Würde er dies tun, wenn er wirklich Schmerzen empfindet? Nach heutigem Wissensstand ist das aber nicht mit einer Schmerzreaktion – sprich Leiden – gleichzusetzen. Beim Fliegenfischen stehe ich ja im Wasser und sehe großteils, welcher Fisch sich dem Köder nähert. Und den Kunstköder schluckt er ja nicht ab, sondern ,probiert‘ ihn nur. Genau in dem Moment musst du anschlagen. Der Schonhaken hängt dann nur vorne im Maulbereich im Knorpel und lässt sich leicht wieder lösen, nachdem man die Hände zum Schutz der Schleimschicht benetzt hat. Wir Fischer in der Forellenregion arbeiten mit dieser Fangmethode zum Beispiel auch für die Fischbestandserhebung.“

Anders ist das freilich, wenn jemand Drillingshaken oder Naturköder verwendet, die dann tief im Schlund stecken, und vielleicht noch vom Ufer aus fischt. So eine Verletzung übersteht der Fisch sicherlich nicht. „Das Zurücksetzen dieser verletzten Fische ist nicht in Ordnung und gehört verboten!“

Wandel der Kulturlandschaft

Florian Neuhäusel ist am Feistritzbach aufgewachsen, einem Nebenfluss der Lavant. Schon als Bub hat ihn das Wasserleben dort fasziniert. „Der gelbe Bauch und die roten Punkte einer Naturforelle, das hat schon was! Daran reichen Zuchtfische bei Weitem nicht heran“, erinnert er sich an früher zurück. „Und auch der Fischlebensraum war ganz anders. Überall hat es Ausleitungsgerinne für Mühlen oder Sägewerke gegeben, und in diesen beruhigten Wasserbereichen haben sich die Jungfische bestens entwickeln können. Aber auch der Bereich der Einleitung war wichtig. Diese großen Tümpel, wo Wasser steil von oben herabgefallen ist und tiefe Kolke ausgeschwemmt hat, das gibt es nicht mehr. Gerade diese sind für Forellen aber so wichtig, weil sich Hohlräume bilden, die dem Fisch Schutz bieten.“ Heute werden solche idealen Strukturen im Bachbett durch die EU-Wasserrahmenrichtlinie als Hindernis gesehen. Alles, was höher als 30 cm ist, muss weg! Wenn es dann beispielsweise zu einem Hochwasser kommt, sind die Fische der Gewalt der Fluten schutzlos ausgesetzt.

„Früher haben wir mit Ende des Sommers aufgeatmet, weil die Unwetter- und damit Hochwassergefahr vorüber war. Mittlerweile haben wir aufgrund der Klimaschwankungen auch im November oder Februar öfters Hochwässer.“ Direkt trifft das Jungfische und Brut, die sich nicht halten können. Aber auch ältere Fische laufen Gefahr, umzukommen. Besonders gefährlich sind hier die „Trockenfallen“, wenn Fische am Randbereich Schutz suchen und der Wasserstand dann rasch wieder abebbt.

Aber auch das Gegenteil wird immer mehr zum Problem. „Im Sommer kannst du durch die obere Lavant oft mit Halbschuhen durchgehen, weil sie so wenig Wasser führt. Das halbe Bachbett liegt dann im Trockenen und die Steine erwärmen sich durch die Sonneneinstrahlung. Mehr als 20° C Wassertemperatur verträgt die Bachforelle aber nicht.“

Obendrauf: Reiher und Otter

Es ist nicht allein den Fressfeinden geschuldet, dass mittlerweile die meisten Bäche leer sind, aber in Kombination mit allen anderen Faktoren waren doch sie es, die in den Fließgewässern aufgeräumt haben. „Wir sprechen von einem ,Küchenfenster‘, in dem der Otter zuschlägt. Er fängt also in etwa die Fischklasse ab dem Brittelmaß, die wir auch für uns beanspruchen würden. Und genau die sind für den Nachwuchs verantwortlich“, erläutert Neuhäusel. „Der Reiher hingegen frisst, was der Fischotter übrig lässt, und auch die Jungfische. In Kombination aus diesen beiden Fischräubern bleibt im Bach dann nichts übrig.“ Kormorane sind in der oberen Lavant und ihren Nebenflüssen bislang kein Problem, weil sie zu seicht für das bevorzugte Jagdverhalten dieses Schwarmvogels sind.

In Kärnten gibt es aktuell die Möglichkeit, den Fischotter zu bejagen. Während der Wintermonate dürfen diese mit zulässigen Fangmethoden von speziell geschulten Jägern gefangen oder mit der Langwaffe bejagt und getötet werden. In der restlichen Zeit sind nur Lebendfallen erlaubt, um führende Fähen nicht zu gefährden. Beködert werden diese mit Otterlosung. Die Idee dahinter ist simpel: Der territoriale Otter will über diese Losung drübermarkieren – dann schnappt die Falle zu. Die Fangerfolge dieser Methode sind allerdings bescheiden. Reiher durften in der Vergangenheit bejagt werden. Momentan ist die Zahl der Brutvögel in Kärnten allerdings rückläufig, weshalb sie wieder geschont sind.

Weiterlesen ... in der aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Jagdkultur

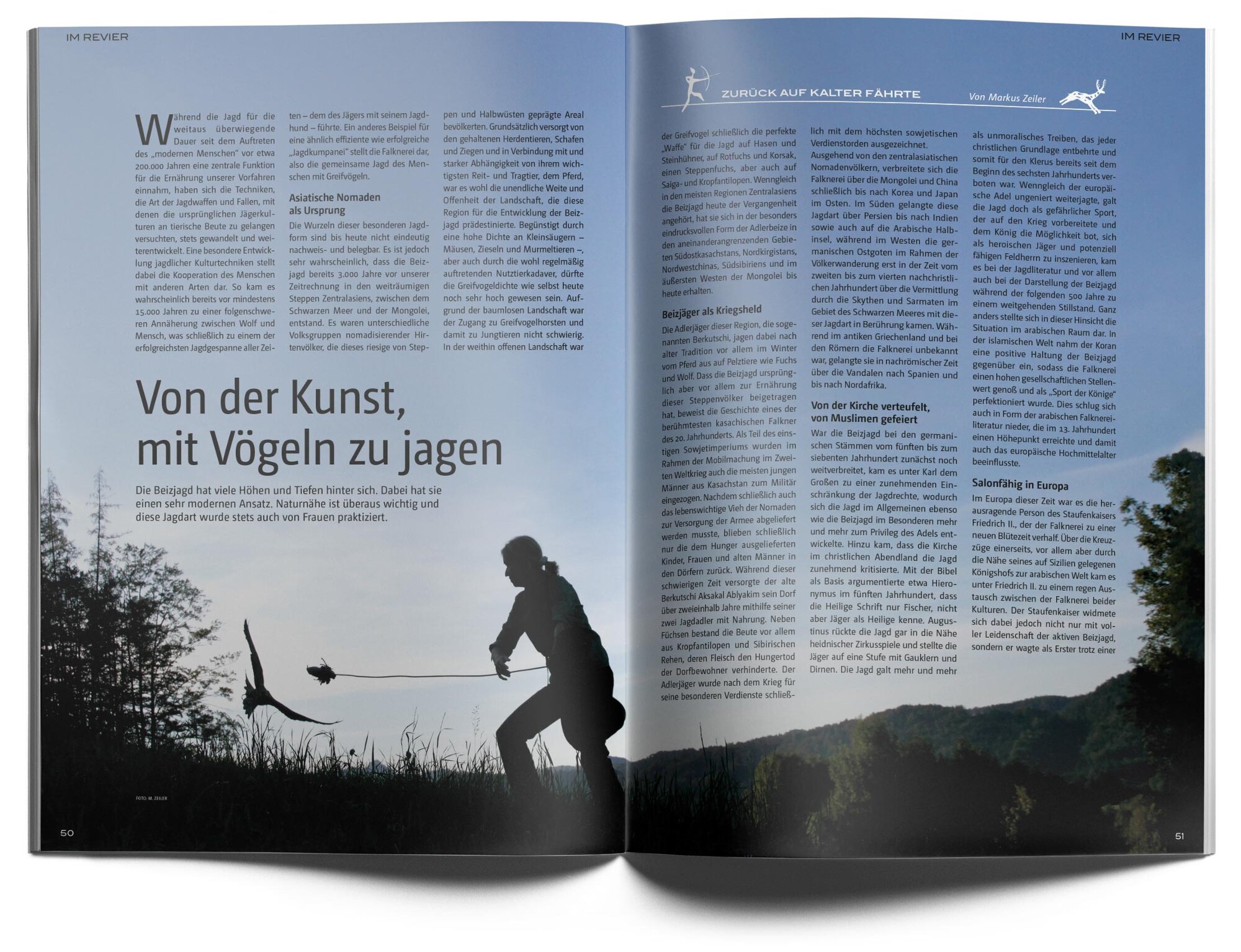

Von der Kunst, mit Vögeln zu jagen

Die Beizjagd hat viele Höhen und Tiefen hinter sich. Dabei hat sie einen sehr modernen Ansatz. Naturnähe ist überaus wichtig und diese Jagdart wurde stets auch von Frauen praktiziert.

Im Revier

Bleiben oder gehen?

Warum, wohin und wie weit Rotfüchse abwandern, hat die Forschung noch nicht völlig geklärt. Fest steht, dass zwei Drittel der Jungrüden abwandern, bei den Fähen sind es weniger. Aber auch alte Füchse wandern, obwohl sie eigentlich standorttreu sind.

Jagd heute

Wild ohne Wald

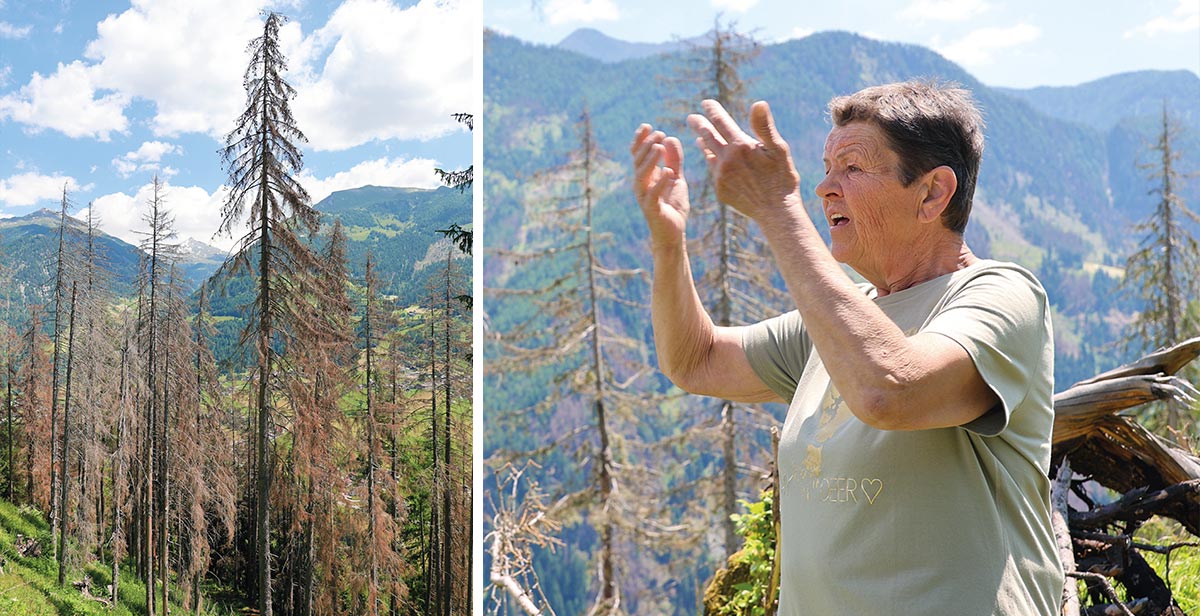

Sturm, Schnee und jetzt der Borkenkäfer haben dafür gesorgt, dass mittlerweile ganze alpine Berghänge entwaldet sind. Wirtschaftlicher Verlust, drohende Naturgefahren und jagdliche Extremsituationen sind eine Folge, der jagdliche Neustart eine andere. Besonders betroffen ist das Mölltal in Oberkärnten. Ein Lokalaugenschein von Stefan Maurer.

Die Populationsdynamik beim Rotwild hat auch vor Kärnten nicht haltgemacht. Entsprechend intensiv bemüht sich die örtliche Jägerschaft seit Jahren, hier eine Trendumkehr einzuleiten, wie Elisabeth Plössnig, stellvertretende Hegeringleiterin in Großkirchheim im Oberen Mölltal, erzählt. „Seit 2015 befinden wir uns in der Reduktionsphase. Doch es wurde immer schwieriger, das Wild zu erlegen. Bei mir im Hegering standen zuletzt 344 Stück am zweijährigen Abschussplan.“ Durch den sich aufbauenden Jagddruck, aber auch durch Goldschakal und Wolf auf der Fläche wird die Jagd hier nicht einfacher. Zum Rotwild sind ja auch noch 165 Gams und 254 Rehe zu erlegen. Was bereits eine Herausforderung war, erfuhr vor fünf Jahren eine weitere massive Zuspitzung.

Katastrophen am laufenden Band

Nach „Paula“ und anderen Naturkatastrophen sorgte das Sturmtief „Vaia“ im Oktober 2018 im Süden Österreichs für massive Schäden in den Wäldern. Betroffen waren ganze Talschaften in Osttirol und Oberkärnten, wo teilweise ganze Berghänge mit einem Schlag entwaldet wurden. Die Aufarbeitung im Steilgelände stellte die Betroffenen vor große Herausforderungen, doch damit nicht genug. Im Dezember 2020 gab es massive Schneefälle, wodurch weiteres Schadholz anfiel und zur Brutstätte für Borkenkäfer wurde. Seither sucht das kleine Schadinsekt die Region heim, verschärft die forstliche Ausnahmesituation weiter und bringt damit zusätzlich das Wald-Wild-Gefüge völlig durcheinander.

Die Sturmschäden haben hier vor allem die Schattseite betroffen, der Schneebruch fand vorrangig auf der Sonnseite statt. In der Folge fehlten die Kapazitäten, um alles Schadholz rasch genug aufzuarbeiten. Hinzu kam ein oft schleppender Absatz in der Holzindustrie. Die Folge war, dass sich der Borkenkäfer auszubreiten begann. Besonders in den heißen, trockenen Sommern, in denen die Fichtenwälder ohnehin schon angeschlagen sind und die infolge der Erderwärmung immer häufiger werden, hat der winzige Käfer leichtes Spiel. Gefährdet sind zuallererst sonnseitige Lagen, auf denen dürstende Bäume zu wenig Widerstandskräfte haben.

„Schattseitige Lagen sind bis zum Vorjahr vom Käfer eher verschont geblieben“, erinnert sich Ernst-Hans Lackinger von der Bezirksforstinspektion Spittal an unzählige Exkursionen in den Kalamitätsgebieten zurück. „Der niederschlagsreiche und kühle Frühsommer hat den Käfer heuer bis jetzt niedergehalten, aber mittlerweile blühen überall neue rote Käfernester auf.“ Die rotbraunen Flecken in den Bergwäldern sind dabei nur als Spitze des Eisberges zu betrachten. Aus den bereits verdorrten Baumskeletten sind die Käfer mittlerweile ausgeflogen, um sich in den umgebenden Bäumen einzunisten, wo die nächste Generation heranwächst. Dieser Kreislauf setzt sich bis zu dreimal jährlich fort und potenziert sich dadurch. Wie das Waldbild hier in wenigen Jahren aussehen wird, lässt sich nur erahnen.

Enorme wirtschaftliche Schäden zu verbuchen

„Allein in den fünf Gemeinden von Stall bis Großkirchheim hatten wir je eine Viertelmillion Festmeter Schadholz von Sturm und Schnee und jetzt schon 500.000 Festmeter Käferholz, wobei wir noch lange nicht fertig sind“, berichtet Elisabeth Plössnig entsetzt. Zum Vergleich: Die Österreichischen Bundesforste betreuen mehr als zehn Prozent der Waldfläche Österreichs und haben einen regulären Hiebsatz von nur 1,5 Millionen Festmetern.

Die wirtschaftlichen Schäden sind dabei kaum zu beziffern. Geborstene Stämme sowie Pilz- und Käferbefall beim verbliebenen Sägerundholz mindern die Qualität enorm. Dazu kommen erhöhte Aufarbeitungskosten zu Zeiten, wo die Industrie das Holz weiter unter dem Wert einkauft. In der Folge ist die Wiederbegründung der Baumbestände nötig. Das alles kostet. „Ich bin Bäurin mit Leib und Seel’, Jägerin mit Leidenschaft, aber auch Mutter. Auf Generationen ist der Waldwert mit einem Schlag gegen null gesunken“, bedauert Plössnig tief betroffen.

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in der August-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Jagareien aus Polen

Land der starken Keiler

In Polen werden junge Keiler gehegt, da sie an Wert zulegen. Die Afrikanische Schweinepest machte den so kalkulierenden Jagdgesellschaften aber einen Strich durch die Rechnung. Die Bestände

hätten rigoros abgesenkt werden sollen..

Polen verbinden viele Jäger gedanklich nicht nur mit starken Hirschen und Rehböcken. Wo immer man jagt, darf man meist auch mit Schwarzwild rechnen. Es kommt – in unterschiedlicher Dichte – im ganzen Land vor. Die meisten Sauen werden jedoch im Westen und Südwesten des Landes, angrenzend an Deutschland im Westen und Tschechien im Süden, erlegt. Das gilt übrigens auch für das Rotwild. Im Norden und im „wilden Osten“ des Landes, angrenzend an Russland, Litauen, Belarus und die Ukraine, ebenso wie im Zentrum des Landes wird – auf die Fläche bezogen – deutlich weniger Schwarzwild erlegt. Dennoch ist die Chance, im Osten einem starken Keiler zu begegnen, ungleich größer als in Deutschland oder Österreich.

Die Entwicklung der Schwarzwildstrecken und damit auch der Bestände verlief in Polen kaum anders als in Österreich und den meisten europäischen Ländern. Nach Auskunft des Jagdverbandes stieg der Schwarzwildbestand Polens von 2001 bis 2014 um das 2,4-Fache, nämlich von 91.000 auf 260.000 Sauen. Wie überall in Europa profitiert die Art von der Klimaerwärmung, von milden Wintern und reicher Mast. In den für unsere Verhältnisse riesigen Feldschlägen – manche erreichen nach unseren Maßstäben Eigenjagdgröße – finden die Sauen nicht nur Nahrung im Überfluss, sie sind auch äußerst schwer zu bejagen. Viele Rotten verlassen diese Schläge, sobald sie darin Deckung finden, bis zur Ernte nicht mehr.

Zählung und Abschussplanung

Stark schwankende Strecken sind überall im europäischen Verbreitungsgebiet des Schwarzwildes üblich. Ursächlich sind unterschiedlich starke Eichen- und Buchenmasten und vor allem der von Jahr zu Jahr wechselnde Witterungsverlauf im Spätwinter und zeitigen Frühjahr. Offenbar spielte aber auch die mancherorts bewusst moderate Bejagung eine Rolle. Bemerkenswert ist, dass die landesweit steigenden Wolfsbestände keinen Einfluss auf die Bestandsdynamik des Schwarzwildes zu haben scheinen.

Langfristig stiegen die Strecken, das zeigt die Statistik. Sie erreichten im Jagdjahr 2020/21 knapp 350.000 Stück. In Deutschland waren es im selben Jahr rund 687.600 Sauen. Dies, obwohl die Naturräume kleiner und die verbauten Flächen größer sind und etwa doppelt so viele Menschen dort leben. Die Frage ist jedoch vor allem die, ob nur die Strecken gesteigert oder ob damit auch die Bestände nachhaltig abgesenkt werden konnten. Darüber gibt es unter Fachleuten hier wie dort durchaus unterschiedliche Meinungen.

Polen ist ein Land, in dem Zahlen eine hohe Bedeutung haben. Daher werden selbstverständlich auch die Schwarzwildbestände erfasst. Ob die Ergebnisse einer solchen Bemühung realistisch sind, sei dahingestellt. Anders als bei uns gibt es auch für diese Wildart einen Abschussplan, der allerdings nach oben offen ist.

Weiterlesen ... in der aktuellen Printausgabe. Kostenloses Probeheft bestellen.

Jagdkultur

Bratwurst vom Reh

Es klingt aufs Erste nach einem Riesenaufwand, selbst Wildwürste herzustellen: Wildbret parieren, wolfen, cuttern, Brät abrühren, Speck abschwarten, Därme putzen ... Jedoch geht es auch einfacher. Wir haben ein „Einsteigerrezept“ für Rehbratwürste ausprobiert, das sich mit wenigen Zutaten und Hilfsmitteln in jeder Jägerküche ohne großen Aufwand umsetzen lässt.

Im Revier

Statt Zweierhirschen nur noch Wölfe

Der Jagdbezirk Hermagor im Süden Kärntens ist für seine Sondersituation in der Rotwildbejagung bekannt. Entsprechend emotional gestaltete sich an Jägerstammtischen bislang die Diskussion über die Freigabe und Erlegung von Hirschen in der Klasse II. Seit sich dort Wolfsrudel etabliert haben, dominiert ein neues Thema die Gespräche.

Im friulianisch-kärntnerischen Grenzgebiet ist der Bär ständig präsent. Mithilfe solcher Kratzbäume mit Haarfallen gewinnt der Biologe genetische Nachweise zur Identifizierung der jeweiligen Individuen. Die frischen Kratz- und Brantenspuren geben Aufschluss über die ungefähre Körpergröße sowie das Alter der Bären. Die Jagdausübungsberechtigten sind wichtige Partner beim Monitoring und stets in den Informationsfluss eingebunden.

Kärntens Jäger gehen in der Rotwildbewirtschaftung und -überwinterung einen Sonderweg innerhalb Österreichs. Wintergatter gab es hier nie und auch die Vorlage von Saftfutter war bzw. ist nur unter Auflagen möglich. Der Jagdbezirk Hermagor ist der einzige, in dem Rotwild mittlerweile überhaupt nicht mehr gefüttert wird. Dennoch sind die Dichten hoch – zu hoch meinen manche. Gleichzeitig ist der Besiedelungsdruck von Italien ausgehend enorm, was Wölfe angeht. Es haben sich bereits Rudel etabliert, was zur Verunsicherung in der ländlichen Bevölkerung führt.

Hohe Wolfsdynamik

Bei der Begehung in den Karnischen Alpen präsentierte Roman Kirnbauer den jüngsten C1-Nachweis: ein Foto vom 2. Mai, das ein Rudel mit fünf erwachsenen Wölfen im Bereich der Görtschacher Alm zeigt. Neben dem Rudel vom Hochstadel ist das zumindest das zweite, das sich im Bezirk Hermagor etabliert hat, berichtete der Sachverständige für Jagd, Wildökologie und Greifvogelhaltung der Kärntner Landesregierung. Nach der ersten Besiedelungsoffensive der Wölfe im Waldviertel in Niederösterreich hat sich hier nun ein neuer Hotspot entwickelt. Das belegen auch die Zahlen von Kirnbauer: „Allein in diesem Bezirk sind im Vorjahr 16 Individuen genetisch nachgewiesen worden, heuer schon mindestens acht verschiedene Wölfe. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann man nur mutmaßen, weil die zweifelsfreie Identifizierung nur bei rund 10 % der verwertbaren DNA-Proben einwandfrei möglich ist.“ Bei den restlichen positiven Proben wird lediglich der Haplotyp nachgewiesen. Diese Analyse reicht zur Bestätigung der Wolfs-DNA vollends und auch dafür, den jeweiligen Wolf seiner Mutterlinie und damit dem Abstammungsgebiet zuordnen zu können. „Von Norden dringen vorwiegend Wölfe der mitteleuropäischen Tieflandpopulation zu uns vor, von Süden ziehen jene der sogenannten Alpenpopulation zu, wobei es längst eine Überschneidung und Vermischung dieser beiden Populationen gibt. Wie weit Wölfe durch Europa touren, hat ja erst kürzlich der besenderte Wolf aus der Schweiz demonstriert.“

Nebenschauplatz Braunbär

„In den südlichen Bezirken Kärntens ist der Braunbär Dauergast – schon immer, zumindest seit ich mich erinnern kann“, überlegt der 35-jährige Bezirksjägermeister. „Ich selbst hab den Bären sogar einmal mit dem Spektiv dabei beobachtet, wie er mit Prantenhieben ein Schaf nach dem anderen gefällt hat. Dennoch tun wir uns mit ihm leichter als mit den Wölfen, weil die eine ganz andere Ausbreitungsdynamik haben und ein viel aggressiveres Jagdverhalten an den Tag legen.“

Roman Kirnbauer ergänzt: „Wir haben in Kärnten ein sehr gut funktionierendes Monitoringsystem, in das die Jagdausübungsberechtigten eingebunden sind. Jäger sind für uns in der Frage überhaupt die wichtigsten Ansprechpartner, weil sie auf der Fläche unterwegs sind und über eine gute Beobachtungsgabe verfügen.“ Während er das erzählt, nähern wir uns unweit der Eggeralm einem Kratzbaum für Bären. Der Nebel an diesem regnerischen Tag hatte sich gerade gelichtet, die Sicht im frisch durchforsteten Bergwald war gut. „Nicht pirschen, laut genug gehen!“,

Den vollständigen Beitrag finden Sie in der Juni-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Alttierfallen gekonnt stellen

Professionelle Rotwildjagd konzentriert sich auf die Zuwachsträger. Kahlwild reagiert allerdings sehr argwöhnisch darauf, wenn aus seinem Familienverband jemand entnommen wird. Deshalb gilt es, nach der Erbeutung des Kalbes auch das dazugehörige Alttier zu erlegen. Mit dem Konzept der Alttierfalle steigen die Chancen hierfür deutlich an.

Da das Rotwild eine tradierende Wildart ist und negative Erfahrungen an Artgenossen weitergibt, stellt es Freizeit- und Berufsjäger regelmäßig vor große Herausforderungen. Alttiere, die durch einen Bejagungsfehler an einem Platz eine negative Erfahrung gemacht haben, beispielsweise durch den Verlust des Kalbes, meiden diesen im Anschluss häufig oder suchen ihn nur noch bei Dunkelheit auf. Häufen sich derartige Verknüpfungen in einem Rotwildbestand, hat dies zur Folge, dass die Bejagbarkeit immer schlechter wird und der Bestand unbemerkt anwächst. Ein höherer Rotwildbestand verursacht möglicherweise mehr Verbiss- und Schälschäden, was wiederum häufig die Forderung nach höheren Abschüssen nach sich zieht. Die Jagddruckspirale steigt!

Ein gutes Jagdkonzept stellt langfristig die Bejagbarkeit eines Rotwildbestandes sicher und hilft so, die Akzeptanz dieser großen Säugetierart in einer vom Menschen geprägten Kulturlandschaft zu heben. Neben der Lenkung des Rotwildes in wenig schadensanfällige Gebiete – durch Jagddruck und Jagdruhe – ist ein gutes Jagdkonzept der Schlüssel, um Rotwild effektiv, störungsarm und tierschutzgerecht zu regulieren. Da sich aber die Rahmenbedingungen, unter denen die Jagdstrategien erstellt werden, laufend ändern, müssen auch die Jagdstrategien ständig verändert und angepasst werden. Jagdreviere verändern sich durch äußere Einflüsse wie Windwurf, Schneebruch, Lawinen, Holz-ernte oder veränderte Freizeitnutzung. Diese können nicht vom Jäger beeinflusst werden. Jagdreviere können sich aber auch durch den Jäger selbst verändern, zum Beispiel durch neue jagdliche Zielsetzungen, aufgelassene oder neu begründete Fütterungen oder durch einen Wechsel des Jägers selbst.

Aufbau der Jagdstrategie

Die wichtigste Grundlage für eine gute Jagdstrategie ist die genaue Revierkenntnis. Hat man ein Revier neu übernommen, sollten alle zur Verfügung stehenden Informationsquellen genutzt werden, um sich einen Überblick über Bestandshöhe, frühere Bejagung, Einstände, Äsungsflächen, Fütterungen – auch die umliegenden –

und weitere „Magnetflächen“ zu verschaffen. Daraus ergeben sich weitere Fragestellungen:

– Zu welchem Zeitpunkt während des Jahres sind welche Flächen interessant?

– Gibt es zeitliche Einschränkungen durch Weidebetrieb, Zäunung, Freizeitnutzer oder Ähnliches?

– Wo verlaufen die Hauptwechsel zwischen Einständen und Magnetflächen?

– Gibt es Zwangswechsel wie Straßen, Gewässer, Felsen, unzugängliches Gelände oder Zäune?

Um diese Fragen zu klären, hilft es, mit dem Vorgänger, Nachbarn und anderweitig beteiligten Personen wie Landwirten, Waldarbeitern und Förstern ins Gespräch zu kommen und sich über die Gegebenheiten auszutauschen. Auch ein Blick auf ein Satelliten-Luftbild kann helfen, einen Ersteindruck und Überblick zu gewinnen. Letztendlich muss man sich aber sein Revier „erlaufen“. Nur wenn ich auf der Fläche unterwegs bin, kann ich die Zusammenhänge richtig erfassen, erkennen und deuten, etwa in Bezug auf Einstand, Wechsel und Äsungsfläche. Dabei ist es besser, sich das Revier in einer Jahreszeit zu erlaufen, in der möglichst wenig Wild im Revier da ist, wie im Frühjahr, wenn das Wild noch an der Fütterung steht. Hat man ein Revier übernommen, das bereits sehr weit in der Jagddruckspirale fortgeschritten ist, muss die zentrale Frage im Zentrum aller Überlegungen sein: Was kann ich anders machen als mein Vorgänger?

Den ausführlichen Beitrag finden Sie in der Juni-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Klassische Schusszeichen: Hält sich das Wild noch daran?

Die klassischen Schusszeichen, wie wir sie in den skizzierten Abbildungen in den Jäger-Lehrbüchern finden, zeigen das einstige Ideal. Bei den leistungsstarken Geschoßen und Kalibern unserer Zeit gilt das nicht mehr uneingeschränkt.

Waffe, Schuss & Optik

Mit der Waffe einer Frau

Nicht jedes Gewehr passt zu jedem Schützen. Gerade für Frauen sind viele Waffen von den Maßen etwas zu groß. Auf dieses Problem haben einige Waffenhersteller bereits reagiert und eigene Linien entwickelt, die speziell an die weibliche Anatomie angepasst wurden. So auch die 101 Artemis von Sauer.

Praxiswissen für Revierbetreuer

Vorbereitungen für die Bockjagd

Die Jagd auf einjähriges Rehwild ist schon eröffnet, mehrjährige Böcke sind allerdings noch nicht frei. Noch haben wir einige wenige Wochen Zeit, die Ereignisse des letzten Jagdjahrs Revue passieren zu lassen, sie zu bewerten und in unsere neue Jagdstrategie mit einfließen zu lassen. Helfen kann da der 10-Punkte-Plan.

Die Sonnenstrahlen sind schon recht warm. Sie locken jetzt nicht nur den Jäger wieder häufiger ins Revier, sondern erst recht das Rehwild nach Wochen voll Hunger und Entbehrung auf das frische Grün. Insbesondere tagsüber stehen die Sprünge überall auf der Äsung. Zu keiner anderen Jahreszeit lässt es sich so vertraut beobachten und ansprechen wie gerade jetzt. Mit dem Hund an seiner Seite schaut sich der Jäger jetzt genauer im Revier um. Insbesondere die Jahrlinge werden nun von den älteren Böcken herumgereicht. Doch gerade das Erlegen der geringen Jahrlinge ist unsere primäre Aufgabe zu Beginn der Jagdzeit. Damit das gut in dem engen Zeitfenster von vier Wochen gelingt, müssen wir neben einer möglichst weitreichenden Erfassung des Rehbestandes auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen im Fokus haben.

1. Ansitzeinrichtungen überprüfen

Mindestens einmal im Jahr sind die Hochsitze, Kanzeln und Leitern auf ihre Sicherheit hin zu überprüfen. Damit dieser wichtige Check zügig, aber doch gewissenhaft vonstattengeht, kann es sinnvoll sein, ein einheitliches Kontrollblatt zu entwickeln und die Reviereinrichtungen auf alle Mitjäger für die aufgeteilte Kontrolle zu verteilen. Kleinigkeiten werden sofort erledigt, größere Reparaturen werden vermerkt und dann zusammen abgearbeitet. Manche digitalen Jagdprogramme verfügen in ihrer App bereits über solche Kontrolllisten, die entsprechend sorgfältig ausgefüllt, dann vom Jagdleiter als gebündelte Informationen abgerufen werden können.

2. Ansitzeinrichtungen und Sichtfeld freischneiden

Hochsitze sollten sich ins Landschaftsbild harmonisch einfügen und keine frei stehenden störenden Objekte des öffentlichen Anstoßes werden. Doch der in die Vegetation integrierte Einbau wiederum macht es notwendig, die Sicht- und Schussbereiche regelmäßig freizuschneiden, damit der Ansitz auch erfolgreich werden kann. Bei manchen eingewachsenen Sitzen kann es auch notwendig werden, zumindest die Leiter so frei zu schneiden, dass sie störungsarm bestiegen werden kann. Insbesondere in Auwaldrevieren oder auch an so manchem Waldrand wuchern Efeu, wilder Wein und Waldrebe sehr stark. Doch nicht nur das Blickfeld direkt um den Hochsitz beziehen wir in unsere Pflegemaßnahmen ein, sondern auch im näheren und weiteren Umfeld kann es notwendig werden, den einen oder anderen Holunder zu stutzen, um Sichtachsen auf Äsungsplätze, Wege, Schneisen und Wechsel für einen sicheren weiter entfernten Schuss nutzen zu können. Das Freischneiden sollte dezent erfolgen, denn schließlich ist das Astwerk auch natürliche Tarnung für den Hochsitz. Das Ausschneiden muss zu zweit erfolgen, einer gibt die störenden Äste an, der andere sägt.

Mit der Wildkamera kann der Jäger viel über seinen Wildbestand erfahren. Frische, dünne Äste von Lärche, Douglasie und Weide locken den Bock zum Fegen vor die Linse. Dabei hilft es, das Nadelholz mit dem Knicker teilweise zu entrinden. So locken zusätzlich die aromatischen ätherischen Harze.

Den vollständigen Beitrag von Wildmeister Matthias Meyer finden Sie in der April-Printausgabe.

Kostenloses Probeheft anfordern.

Jagdkultur

Kleiner Ritter im Speckhemd

Die Jagd auf den Kleinen und Großen Hahn gehört zu den wahren Sternstunden in einem Jägerleben. Kostbarkeiten soll man schätzen, auch in der Wildbretküche!

Im Revier

Fakt oder Fake? Praxiswissen auf dem Prüfstand

So manche Weisheit, die auf Stammtischen zum Besten gegeben wird, lässt sich aus fachlicher Sicht widerlegen, da sie ganz einfach unzutreffend ist. Anderes ist mittlerweile überholt, weil die Entwicklung ja nicht stehen bleibt, doch an einigen alten Lehrmeinungen ist dennoch etwas dran. Alexander Kelle macht den Faktencheck.

Das typische Zeichnen

Jeder kennt die Bilder, auf denen das „typische“ Zeichnen beschrieben ist. Über 100 Jahre begleiten sie uns in fast unveränderter Form. Nur: Hält dieses Wissen der Praxis auch wirklich stand?

Wenn das beschossene Stück nicht am Platz bleibt, berichten die Schützen heute in über 50 % aller Fälle von einem vermeintlich „gesunden“ Abspringen. Wachtelvater Rudolf Friess schrieb Mitte des vorigen Jahrhunderts: „Das typische Zeichnen kommt noch aus Zeiten, in denen mit Bleibatzen und Bumspulver geschossen wurde.“ Noch weiter zurück, im Jahr 1916, lesen wir in Riesenthals Jagdlexikon: „... lassen wir die üblichen Schusszeichen folgen, bemerken aber, dass diese alten Regeln für die modernen Geschoße durchaus nicht mehr zutreffen. Neue Anweisungen lassen sich auch sehr schwer aufstellen, da im Gegensatz zu früher heute mit zu verschiedenen Kalibern und Geschoßformen gefeuert wird.“ Zur Ehrenrettung sei angemerkt, dass der Krelltreffer als Einziger recht zuverlässig und „regelkonform“ zeichnet, indem das Stück augenblicklich bewusstlos zusammensinkt, um später wieder hoch zu werden. Erschwert wird das Erkennen des Zeichnens im Schuss zudem durch das Mündungsfeuer, das speziell in der Dämmerung einschränkend auf die Wahrnehmung wirkt. Negativ wirken sich auch hochvergrößerende Zielfernrohre aus. Durch den Rückstoß verändert sich die Position der Waffe im Anschlag, womit sich auch das Sehfeld des Betrachters weg vom beschossenen Stück bewegt. Allein schon deshalb fallen aussagekräftige Aussagen über das Verhalten des Stückes durch den Jäger weg. Anders ist das, wenn ein erfahrener Pirschführer freien Blick auf das Geschehen hat. Dieser kann mitunter sehr genau sagen, wo der Treffer sitzt. Kommen zusätzlich noch bildgebende Verfahren zum Einsatz, wie das heute beim digitalen Jagdbetrieb nicht unüblich ist, hat man unter Umständen sogar einen Videobeweis.

Sofort schnallen?

Bei Lauf-, Krell- und Äserschüssen sei der Hund sofort zu schnallen, heißt es. So könne die Benommenheit des Stückes nach dem Schuss noch ausgenutzt werden ...

Diese Regel hatte früher durchaus ihre Daseinsberechtigung. Es war normal, dass der Jagdhund bei der Jagd dabei war – im Sinne von „am Mann“, also „bei Fuß“. Vor gut 100 Jahren wurde mehr gepirscht. Geschlossene Jagdkanzeln und ähnliche Einrichtungen waren die Ausnahme. Die Schussentfernungen über Kimme und Korn waren deutlich geringer – hochvergrößernde, lichtstarke Zielfernrohre noch gar nicht erfunden. Somit waren die Chancen, das Stück trotz schlechten Treffers zu bekommen, beim sofortigen Schnallen des Hundes, noch bevor sich der Pulverdampf verzogen hatte, relativ hoch – einen schnellen und wildscharfen Hund vorausgesetzt.

Heute stellt sich die Situation anders dar. Die Schussentfernungen sind dank moderner Optik und leistungsstarker Kaliber deutlich gewachsen. Hat es nun gekracht, müht sich unser Unglücksschütze unter mehr oder weniger Gepolter von der Ansitz-einrichtung herunter. Nach einer eventuellen Anschussuntersuchung eilt er zum Auto, um seinen Hund zu holen. Diesen hat er dort gelassen, damit er durch sein unruhiges Verhalten und Gewinsel nicht den Anblick verdirbt. Bis die beiden wieder am Anschuss erscheinen und der Hund auf die Reise geschickt wird, vergehen mindestens 10 bis 15 Minuten – eher mehr. Von einem sofortigen Schnallen sind wir hier also weit entfernt. Der erwartete Überrumpelungseffekt ist längst verpufft. Das verletzte Stück hat die Aktionen des Weidmanns schon mitbekommen und konnte sich bereits den notwendigen Vorsprung erarbeiten, was eine spätere kompetente Nachsuche deutlich erschwert.

Waffe, Schuss & Optik

Gut Schuss!

Nicht nur vor der Bockjagd gibt es gute Gründe fürs Kontrollschießen. Genau wie das Einschießen ist es keine Geheimwissenschaft. Wer einige wichtige Punkte beachtet, beherrscht schnell beides. So geht es Schritt für Schritt …

Im Revier

Schlau jagen, um Wild nicht schlau zu jagen

Als Jäger neigt man leider schnell dazu, sich zu einem Gewohnheitstier zu entwickeln. In Kombination mit zusätzlichen jagdlichen Untugenden lernt das Wild rasch, wie es sich erfolgreich unseren Blicken entzieht. Zum Aufgang der Jagdzeit ist der richtige Zeitpunkt dafür, um eingefahrene Muster aufzubrechen und seine Jagdstrategien nachzuschärfen.

Das Wild erkennt sehr schnell: Wer nicht lernt und sich nicht an neue Gefahren anpassen kann, stirbt. Die, die überleben, tradieren ihre erfolgreichen Strategien an ihre Jungen weiter. An uns liegt es, wie viel Gelegenheit wir dem Wild geben, uns als „Feind“ zu erkennen – und uns folglich zu vermeiden. Es glaube keiner, bloß weil die Geiß mit dem überlebenden Kitz in den Wald abgesprungen ist, sei sie nicht mehr da! Manchmal kommt sie wieder zurück und sucht nach dem Kitz. Auch bei Rotwild haben wir das schon erlebt. Meist aber wartet sie ungeduldig im Wald und späht nach draußen. Wenn wir das erlegte Stück bergen, nimmt sie uns wahr.

Das Wild lernt dazu

Wild hat uns grundsätzlich nicht als „Feind“ gespeichert. Es lernt uns durch schlechte Erfahrungen als „Feind“ kennen. Wenn wir dies verhindern wollen, müssen wir alles vermeiden, wodurch das Wild uns oder/und das Auto mit dem Tod eines Artgenossen in Verbindung bringen kann. So weit die Theorie. In der Praxis gibt es zwei Varianten: Das Wild ist noch vertraut und hat noch nicht gelernt, mit uns umzugehen. Oder das Wild ist bereits heimlich geworden. Da wird die ganze Sache schon etwas schwieriger. Für unser weiteres jagdliches Verhalten hat das aber nur insoweit Auswirkungen, als man sich bei den nachfolgend vorgeschlagenen Maßnahmen im zweiten Fall weniger Schnitzer erlauben darf oder soll.

Die Umgebung darf sich für das Wild „vor dem Schuss“ und „nach dem Schuss“ nicht unterscheiden: kein Auto, das herfährt, kein Zweibeiner, der vom Baum kraxelt und den Kollegen einsammelt, keine Repetiergeräusche, Taschenlampe, Zigarettenanzünden, Geraschel, Gepolter, Hochsitzbrettgeklapper – nichts. Und zwar für mindestens eine halbe Stunde lang nichts – besser länger. Das beschossene Stück muss umfallen, wie wenn der berühmte Stecker gezogen worden wäre. Kein Klagen, keine Flucht – gar nichts. Wenn die anderen Stücke es nicht umfallen sehen, weil die Vegetation hoch ist oder es in einer Bodenunebenheit verschwindet, bleiben sie eher unschlüssig stehen.

Negative Erfahrungenvermeiden

Wenn irgend möglich: Keine Zeugen hinterlassen! Lernen kann nur, wer den „Feind“ gesehen hat – und überlebt! Wenn Geiß mit Kitz kommt, sollten beide liegen. Bei Tier, Kalb und Schmaltier alle drei, zumindest aber die ersten beiden. Auch bei Sauen hat sich bewährt, nach dem Schuss an der Kirrung sitzen zu bleiben. Wenn drei, vier unerfahrene Überläufer aufkreuzen, zeigen sich die Überlebenden oft eine Dreiviertelstunde nach dem Schuss noch einmal, weil das Futter gar so gut riecht – aber nur wenn das erste Stück nicht geklagt hat, möglichst auch nicht (weit) geflüchtet ist und es auch sonst nichts (Geräusche, Geruch) vom Jäger mitbekommen hat.

Das ist bei Rehen einfacher, weil die meist einzeln oder maximal zu dritt auftauchen. In einem Rotwild- oder Gamsrudel bzw. einer Rotte Sauen sind dann halt meist doch mehr Tiere und vor allem mehr erfahrenere, die beim ersten „Rums“ das Weite suchen und die Unerfahrenen mitnehmen. Dann lernen alle.

Den vollständigen Beitrag von Michael Bartl und Herbert Raßhoferfinden finden Sie in der April-Printausgabe.

Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Das Ende der Fastenzeit

Mit dem Beginn der Vegetationszeit wird das Äsungsangebot für die Wildtiere wieder größer. Der über den Winter entstandene Gewichtsverlust kann kompensiert werden. Doch nicht immer ist Äsungsmangel schuld daran, dass Stücke abmagern.

Im Revier

Quinoa – Superfood für Mensch und Feldhuhn

Die südamerikanische Reismelde Quinoa gehört zu den Pseudogetreidearten und ist eine überaus wertvolle pflanzliche Eiweißquelle mit gleichzeitigem Mineralstoffreichtum. Seit Mitte der 1990er-Jahren propagieren Naturkostläden und die vegane Küche die nährstoffreichen Körnchen als glutenfreies Superfood. Auch bei Wildtieren sind sie sehr beliebt.

Eine nennenswerte Ursache für den dramatischen Rückgang des Niederwildes finden wir in den derzeit herrschenden Produktionsbedingungen der modernen Landwirtschaft. Für eine stetige Steigerung der Produktionsleistung auf der immer geringer werdenden Anbaufläche darf die landwirtschaftliche Kulturpflanze keiner Konkurrenz im Kampf um Licht, Niederschlag und Nährstoffe ausgesetzt sein. Eine intensive Bodenbearbeitung, der Einsatz von Herbiziden, eine möglichst dichte Saat von Kulturpflanzen und hohe Düngergaben führten über die Jahrzehnte zum Verlust von zahlreichen Wildkräutern oder aber auch zur Monotonie bestimmter hartnäckiger Unkrautgesellschaften, wie zum Beispiel Knöterich, Borstenhirse oder Ackerfuchsschwanz, die nicht unbedingt zu den beliebten und notwendigen Äsungspflanzen des Niederwildes zählen. Viele dieser Wildkräuter sind als grüne Pflanzen, als Blüte oder als Samenäsung ein großer Bestandteil auf dem Speiseplan der feldbewohnenden Insekten, Singvögel, Kleinsäuger und Niederwildarten. Ihr Fehlen reißt sowohl hinsichtlich Abwechslung als auch Biomasse insgesamt ein großes Loch in die Nahrungsbasis vieler Tierarten.

Mangel mit Wildäckern abfedern

Herkömmliche Wildackermischungen sollen bei einer großen Breite unserer Wildarten Akzeptanz finden. Daher enthalten sie eine möglichst große Artenvielfalt von beliebten Äsungspflanzen, die sowohl die im Revier lebenden Hochwildarten als auch die vorkommenden Niederwildarten gerne annehmen. Dennoch ist nicht zu verkennen, dass die Zusammensetzung der Mischungen in erster Linie für das Schalenwild bestimmt ist. Auch Hase und Kaninchen profitieren häufig davon. Die Feldhühner Fasan und Rebhuhn nehmen auch im Sommer spärlich von den Äsungspflanzen, sind aber zur eigentlichen Notzeit im Herbst und Winter eher benachteiligt, da vielfach die reichhaltige Körneräsung fehlt.

Den vollständigen Beitrag finden Sie in der April-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Faktor Licht als Turbo nutzen

In der Debatte, auf welchen Wegen wir zu klimafitten Wäldern gelangen, wird gerne der Begriff des naturnahen Waldbaues eingeworfen. Es entsteht dabei vorschnell der Eindruck, nur ein sich selbst überlassener Wald würde sich von alleine entwickeln. Im Gegensatz zu passiven Waldbesitzern – die ökologisch gesehen nichts falsch machen können – tun aktive Waldbauern gut daran, sich intensiv mit der Rolle des Lichtes in der Waldbewirtschaftung auseinanderzusetzen.

Waffe, Schuss & Optik

Nachgeschnitten

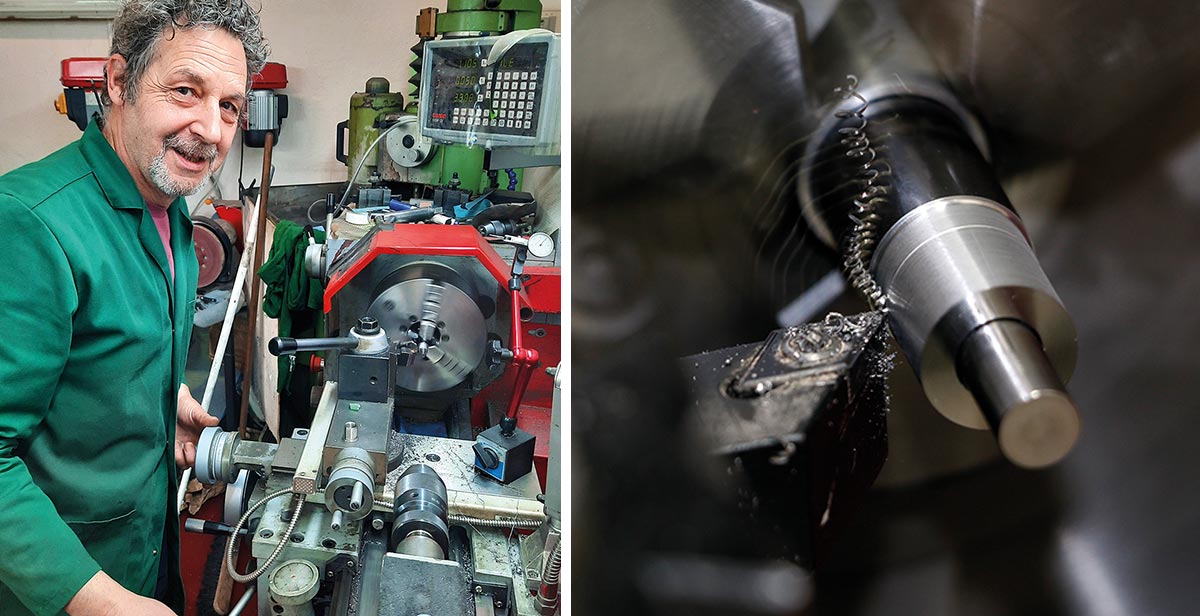

Mittlerweile verwenden die meisten aktiven Jäger einen Schalldämpfer auf ihrer Büchse. Die Vorteile sind unbestritten, doch immer wieder hört man von Problemen, die mit dem Schneiden des Gewindes zu tun haben sollen. Kenner aus der Fachbranche schätzen die Lage hierzu ein und berichten von persönlichen Erfahrungen aus fünf Jahren Praxis mit nachträglich angebrachten Mündungsgewinden.

Bei der Verwendung des Schalldämpfers bildet der Übergang zum Gewehr die große Schwachstelle. Traditionelle Jagdwaffen waren ja gar nicht darauf ausgelegt, damit bestückt zu werden. Nach der Freigabe des Schalldämpfers für den Jagdbetrieb blieb somit nichts anderes übrig, als sich entweder ein Gewinde auf den bestehenden Lauf schneiden zu lassen oder das Gewehr zu tauschen – zumindest jedoch den Lauf. An sich dürfte dabei in einer Fachwerkstätte nichts schieflaufen. Dennoch berichten Jäger immer wieder davon, dass ihre Waffen danach schlechter schießen als zuvor. Das ist insofern verwunderlich, als sich die Präzision bei Verwendung des Schalldämpfers grundsätzlich eher verbessert. Besonders leistungsstarke Kaliber wie die .300 Win. Mag. oder die 6,5 x 68 sollen hierbei problematisch sein.

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Hygiene. Während ein moderner Lauf beim normalen Jagdeinsatz schon ein wenig was aushält und mangelnde Pflege ein Stück weit verzeiht, ist das beim aufgepflanzten Schalldämpfer anders. Die Kombination aus Feuchtigkeit und Pulverschmauch ist dermaßen aggressiv, dass es sehr rasch zu irreparablen Schäden an der Waffe kommt. So zumindest die verbreitete Meinung. Doch wie es in der Praxis tatsächlich aussieht, wissen sechs Fachkräfte aus dem Büchsenmacherhandwerk beziehungsweise des Waffenfachhandels zu berichten.

Den vollständigen Beitrag finden Sie in der März-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Schlaf gut!

Der Schlaf hat sich evolutionär sehr früh entwickelt, selbst primitive Lebewesen fallen in einen schlafähnlichen Zustand. Er dient einerseits der Erholung und Regeneration, andererseits träumen auch Wildtiere und verarbeiten damit unterbewusst, was sie tagsüber erlebt haben.

Im Revier

Mit dem Bogen auf heimliche Biber

Sowohl die Jagd auf Biber als auch die Verwendung von Pfeil und Bogen sind hierzulande per Gesetz verboten. Anders hingegen in Finnland, wo bei Bedarf Jagdlizenzen vergeben werden. ANBLICK-Leser Urho Mattila war einer der Ersten, der in seinem eigenen Revier den Wassernagern nachstellen durfte.

Seit mehr als 15 Jahren kommen in unserem Jagdrevier Biber vor. Die ersten Nachweise für ihre Anwesenheit lieferten gefällte Bäume in den Auen, doch es dauerte erstaunlich lange, bis jemand tatsächlich einen Biber in Anblick bekam. Das liegt unter anderem daran, dass Biber dämmerungs- und nachtaktiv sind, was die Sichtbarkeit erschwert. Dazu kommt, dass Biber bei uns keine klassischen Dämme bauen, sondern eher Höhlen in die Uferböschung graben. Am ehesten lassen sie sich deswegen über Fraßspuren an Gehölzen ausmachen.

Langsamer Start

Nach langem Warten hatte unsere Jagdgesellschaft endlich drei Jagdlizenzen für den Europäischen Biber erhalten. Jahrelange Diskussionen mit den Behörden gingen dem voraus, doch schließlich hatte sich die Mühe gelohnt. Unser Jagdplan war einfach. Je eine Jagdlizenz stand dem Nord- und Südteil des Reviers zur Verfügung. Wer immer von beiden als Erster erfolgreich wäre, würde auch die dritte Lizenz erhalten. Das Hauptziel dabei war, Biber vor allem in jenen Bereichen zu bejagen, wo die Schäden am gravierendsten waren.

Es war Mitte März, als ich mit Ilari telefonierte, der die Koordination für den Nordteil überhatte. „Hattet ihr schon Erfolg mit den Bibern?“, fragte ich ihn.

„Noch nicht. Ich war mehrmals draußen, hatte aber bislang noch kein Glück!“, antwortete Ilari.

„Ich hätte diesen Abend einige Stunden Zeit, wäre es okay, es am Biberfluss zu probieren?“

„Würde es dich stören, wenn ich es auch versuchen würde?“

„Natürlich nicht. Am besten treffen wir uns gleich vor Ort im Revier!“

Vom Hochsitz, den wir als Treffpunkt vereinbart hatten, waren es noch rund 500 Meter zu Fuß bis zum Fluss. Im Wald lagen noch rund 40 cm Schnee, doch glücklicherweise führten ausgetretene Wildwechsel in die gewünschte Richtung. Am Wasser angekommen, planten wir die Abendpirsch, dann gingen wir beide unseres Weges. Als ich meinen Posten erreichte, erkannte ich rasch, dass ich nur an einer Stelle ein Schussfeld auf den Biber hätte. Vor mir befand sich ein Loch in der Eisdecke, aus der die Biber krochen, um sich an Zweigen satt zu fressen. Dieses Loch war vielleicht 30 Meter von mir entfernt, also lud ich die Büchse zügig und begann zu warten.

Nach einiger Zeit begann mein Handy in der Tasche zu vibrieren, Ilari schrieb mir in einer Nachricht, dass er hören konnte, wie sich Biber vor ihm unterhalb der Eisschicht bewegten. Das gab auch mir Hoffnung, dass ich an diesem Abend Erfolg haben könnte. Langsam, aber sicher schwand allerdings das Tageslicht und der Tag klang aus, ohne dass sich bei mir etwas tat. Bald war es zu finster für einen sicheren Schuss, die Nacht brach herein.

Den vollständigen Beitrag finden Sie in der März-Printausgabe. Kostenloses Probeheft anfordern.

Im Revier

Geschichte und Gegenwart der gefürchteten Tuberkulose

Bis ins 20. Jahrhundert hinein war die Tuberkulose oder Schwindsucht auch für den Menschen in Mitteleuropa eine häufige todbringende Krankheit. Aktuell zeigt sich vor allem in Westösterreich, dass es zwischen Haus- und Wildtieren immer noch zu gegenseitigen Infektionen kommt.

Jagdkultur

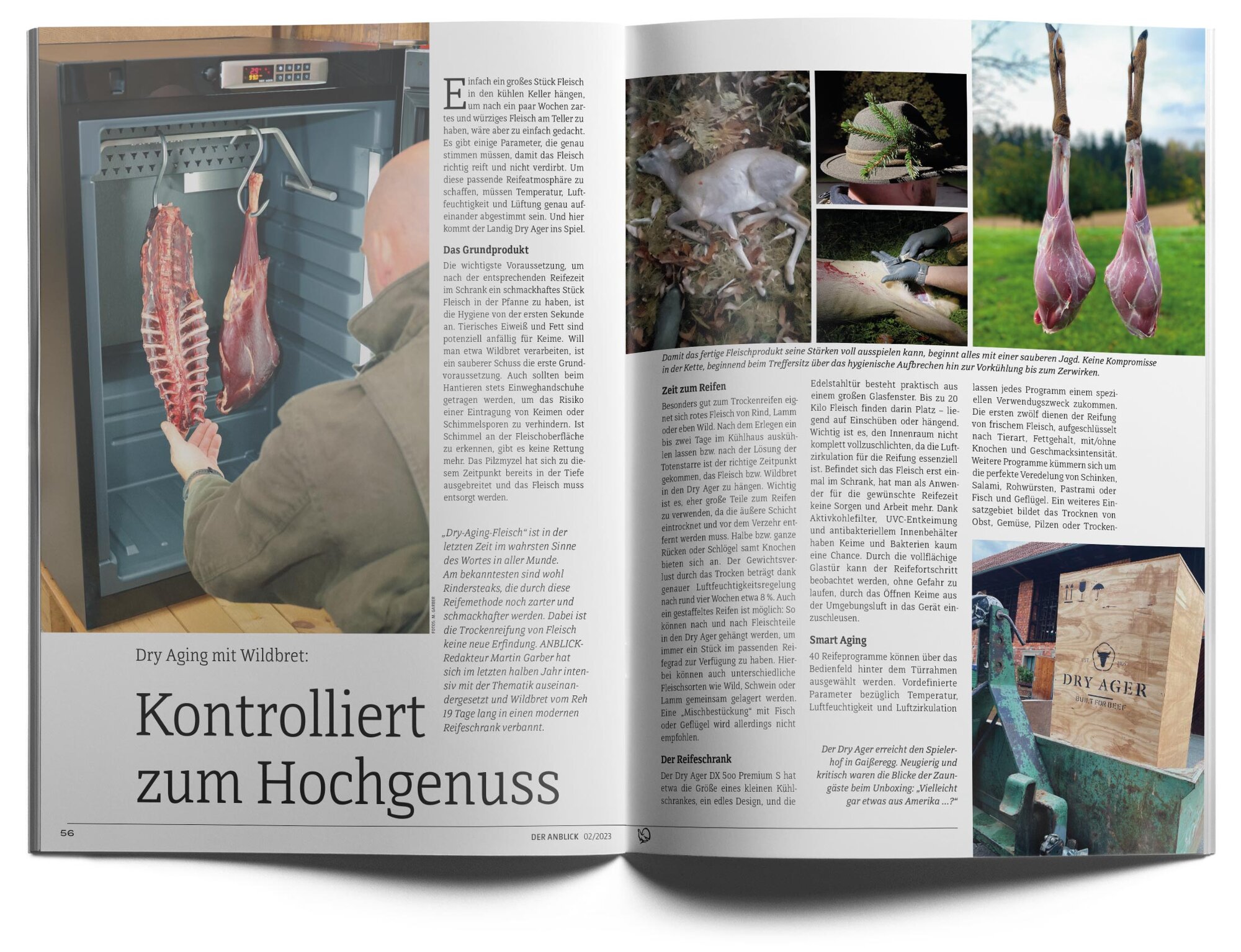

Dry Aging mit Wildbret: Kontrolliert zum Hochgenuss

„Dry-Aging-Fleisch“ ist in der letzten Zeit im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde. Am bekanntesten sind wohl Rindersteaks, die durch diese Reifemethode noch zarter und schmackhafter werden. Dabei ist die Trockenreifung von Fleisch keine neue Erfindung. ANBLICK-Redakteur Martin Garber hat sich im letzten halben Jahr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und Wildbret vom Reh 19 Tage lang in einen modernen Reifeschrank verbannt.

Praxiswissen für Revierbetreuer

Weiden als Wildeinstand und Verbissgehölz

Mit ein bisschen Fachwissen, Verhandlungsgeschick bei den Flächen und Arbeitseinsatz lassen sich mit Weiden im Handumdrehen wertvolle Lebensräume schaffen oder ausgestalten.

Das geht so schnell, dass man den Wert für die Wildtiere als verantwortlicher Jäger noch in der ersten Pachtperiode sieht. Und das quasi zum Nulltarif.

Jeder Jäger in einem Niederwildrevier ist sich darüber im Klaren, wie wertvoll deckungsreiche Rückzugsinseln für viele Arten sind. Aber jeder, der sich schon mit der Neuanlage von Hecken, Remisen oder Wasserbiotopen beschäftigt hat, weiß auch, dass sie neben viel Arbeit an Planung, Verhandlungsgeschick, Behördengängen auch einen finanziellen Rahmen nach sich ziehen. Sträucher in einer gewissen Größe, die keiner ständigen Pflege mehr bedürfen, sind meist unter zwei Euro pro Stück nicht mehr zu bekommen. Bei einem Pflanzverband von 1 x 1 kann sich jeder ausrechnen, welche Investition vom Jäger zu tragen ist. Förderanträge sind oftmals hinfällig, weil viele von ihnen an den Besitz von Grund und Boden oder die Existenz eines landwirtschaftlichen Betriebes gebunden sind. Zudem sind meist Schutzzäunungen notwendig, damit sich die Ausfälle in Grenzen halten. Teure Nachbesserungen sind häufig in den ersten Jahren obligatorisch. Und nicht selten benötigt das verwendete Pflanzgut schon fast eine Pachtperiode, bis sich erste Erfolge bemerkbar machen. Ganz abgesehen von den regelmäßigen Pflegemaßnahmen, die ab einer gewissen Größe anfallen.

Eine Möglichkeit, einen schnellen Erfolg zu sehen, ist, im ersten Schritt der Lebensraumgestaltung auf die schnellwüchsigen Weiden zurückzugreifen. Um nicht Schiffbruch zu erleiden, muss man wissen, dass alle Weiden frische bis feuchte Böden benötigen. Deshalb sehen wir uns nach geeigneten Plätzen um. Jedes Revier hat irgendwo von der Landwirtschaft ungenutzte feuchte Stellen, Uferbereiche oder Ödlandflecken, die man mit wenigen Helfern mit Stecklingen in kurzer Zeit in ein dichtes und undurchdringliches Gebüsch umwandeln kann. Ein aufklärendes Gespräch mit den Landwirten ergibt alsbald Klarheit darüber, ob unsere Idee auf Interesse stößt. Solange wir kein wertvolles Ackerland verwenden wollen oder unsere Pflanzung Arbeiten wie die Reinigung von Gräben oder Leitungen behindert, werden wir erfolgreich sein.

Arbeitsbeginn nach Ende der Frostperiode